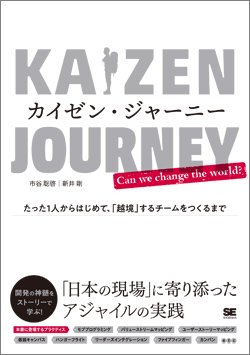

本記事は『カイゼン・ジャーニー たった1人からはじめて、「越境」するチームをつくるまで』からの抜粋です。掲載にあたり、一部内容を編集しています。

Prologue 終わりなきジャーニー

「江島さん。ちょっと良いですか」

僕の席にやってきたのは、小柄な女性だった。すぐにずれ落ちる大きなメガネを右手で器用に上げながら、まっすぐと僕を見てくる。

「七里さん、ダメです。なってません」

もう、彼女から同じ内容の苦情を何度ももらっている。普段はチャットでやりとりしているが、ラチがあかないと感じたのだろう、直接目の前までやってきたわけだ。

「ちょっと待って。このメッセンジャー、もう終わるから」

彼女が来る直前までやりとりをしていたメッセンジャーに、急いで続きを打ち込む。内容は、今月開催するコミュニティイベントの打ち合わせについてだった。相手は、小町さんという社外の人。長く一緒にコミュニティの運営をしている間柄だ。少ない言葉のやりとりでもだいたい、意思疎通ができる。

小町さんとのやりとりを終えて、目の前に佇むウラットさんに視線を向け直した。ウラットさんはタイ出身だが、日本に移住してからもう何年も経っていて、日本語は流暢だ。最近新設されたQAチームの若きリーダーだ。

まずは、僕も何度となく返しているお決まりの言葉で返事をする。

「ウラットさん、七里の何がダメなの」

「七里さんは、テストというものをわかっていません。今回、彼が送ってきたアプリに対して、QAチームが検出したバグは35件です」

ウラットさんは、本気で怒っているようだった。七里のチームには、ウラットさんからテストのレクチャーを何度もしてきてはいるのだが、あまり効果が上がっていないようだ。ウラットさんは畳みかけてきた。

「こんなことでは困ります、江島さん。プロダクト開発部のマネージャーとして、七里さんの指導が必要です」

七里は僕の直属の部下なので、僕に申し入れてくるのは正しい。ただ、七里にも言い分があるかもしれない。ウラットさんの言葉を全面的に受け入れつつ、七里の話も聴いてみると返した。ウラットさんはまだ言い足りなさそうだった。

ふと、チャット上の通知が飛んできて、視線が奪われる。今度は、チャットの上で、言い合いが始まっていた。

「@enoshima に確認しましたが、管理者向けの機能はスコープから外れたそうです。3日前に。なぜ、まだつくるべきものとして上がっているんですか?」

発言の主は、万福寺さんというRubyのプログラマーだった。仲間内ではその容貌から和尚と呼ばれている。どうやら、こっちはこっちで、チームリーダーの浜須賀とそのメンバーの間で揉め事が起きているようだ。和尚と長くコンビを組んでいる、マイさんというプログラマーが、同じく続いた。

「浜ちゃん! いい加減、しっかりしないとネ!」

マイさんは海外生活が長く、独特のイントネーションの持ち主なのだが、テキストでのやりとりでもそれは変わらないようだった。わざわざ話し言葉をしっかり再現させている。

「すいません。忘れていました……」

浜須賀は、すっかり元気をなくしたようだ。すかさずチームのアーキテクト、由比さんがフォローに入った。

「まあまあ。浜須賀さんは前回の江島さんとのミーティング、目は開いていたようですけど、頭は眠っていたのでしょう。ちょっとみんなで何をつくるべきなのか点検し直しましょう」

きちんと辛辣な言葉を織り交ぜるのが由比さんらしい。フォローになっているのか怪しいところはあるが、こっちのチームは話が収まりそうだった。僕が少し気をそらしたのを見て、ウラットさんがまた機嫌を悪くした。

「江島マネージャー! 聴いてますか、人の話! 江島さん品質のこと、なめていますか!」

しまった。ウラットさんは身振り手振りも含めて、一生懸命品質について語り始めた。こうなったら、話しきらないともう収まらない。僕は観念したように、背中を椅子に深く預けた。

なんのかんのと毎日言い合っている部内だが、僕には心地の良いやりとりだった。みんな、良いプロダクトをつくろうと、前のめりで仕事をしている。だからこそ、衝突もある。僕が入社3年目の頃の開発部は、衝突さえなかった。

デスクの上にある写真立てが目に入ってくる。あるチームの打ち上げの写真だ。それを見た僕は、笑みがこぼれてしまう。このチームのときも、ドラマチックな開発だった。3年目の頃は会社を辞めようと考えていたこともあった。それから、もう思い出せないくらい、いろんな出来事があった。でも、すべての始まりとなったことは今でもはっきりと覚えている。あれは、僕にとって忘れることのない事件だったから。

第01話 会社を出ていく前にやっておくべきこと

僕が遭遇した、ある忘れられない事件

会社を変えよう、と決意した。ここは僕がいるべきところではない。

入社してからすぐに、その思いは湧き上がり、今日の今日まで高まり続ける一方だった。3年の月日が流れても、変わることはなかった。だから、もうこのあたりで良いだろうと思い立った。

この3年の間、様々なことを考えた。僕がいる会社の現場のレベル感はひどく低い。いつもプロジェクトは炎上していて、目論見どおりに終わることはまずない。メンバーの士気は低くて、プロジェクトの最初からたいていやる気がない。そんな感じだから仕事はうまくいかず、約束されていたかのように燃え盛り、それがまたメンバーの気持ちを挫いていく。ひどい循環だ。

僕は、どうすれば仕事がもっとうまくいくのか、あれこれと考えては周りに提案をしてきた。世の中にあふれている様々な開発のやり方や習慣、工夫、ツールなどを調べては共有のために社内で展開する。

でも、何かにつけて後ろ向きな人たちにいくら言ったって、ムダだった。僕があの人たちに伝えるべき言葉はもうない。だから、ここにいる必要も、もうない。

思えば、入社したときから、一人で動くことが多かった。だから、コードを書いて、ソフトウェアをつくるということも自己流で、独学で身につけてきた。少し苦労はしたけど、おかげで周りには僕ほどコードが書ける人はいない。もっと学べるところへ行きたい。もっともっとワクワクするようなサービスをつくりたい。もう、思いを押さえつけることができなくなっていた。

社外の勉強会やイベントに参加するようになったのも、会社を辞めようと思ってからだった。どんな現場があり、どんな人がいて、どんなサービスをつくっているのか、世の中をもっと見て回って、次の場所を選ぼうと考えていた。

会社の仕事は定時で終えて、毎日のように社外のイベントへと出かけていく。世の中は広く、思っていた以上にいろんな人と、いろんな現場があった。僕は社外に出かけるたびに、ちょっとした興奮を得ていた。だからこそ、次の選択がなかなかできないでいた。隣の芝生は青いとはいうけども、本当に青いのだ。世の中の芝生は青く、僕がいる場所だけ枯れていたのだろう。

ある出版社が企画・主催しているカンファレンスに行ったときは、そろそろイベントや勉強会を見て回るのも飽き始めていた頃だった。だいたい、どこかで聞いたような話を耳にするようになっていた。このカンファレンスも、出版社が商業的なPRを狙ったイベントだろうから、目新しい話はないかなと想像していた。

……ところが。この日のある人の話が、僕の選択を大きく変えることになってしまう。とてもじゃないけど想像なんてできなかった。ある人との小さな出会いが、僕の人生を大きく曲げることになるなんて。

僕はその人の話に引き込まれ、心を奪われた。これは技術セッションなのだろうか? これは一体何の話なんだ? わからなかった。実は、何年か経った後でも、このときのことを思い起こすことがあるんだけど、いまだに自分の受け止め方で合っているのか自信を持てていない。

話の内容は、あるソフトウェア開発会社で、その人が信頼し、もはや愛しているといっても過言ではない「開発のあり方とやり方」について、どのように取り組んでいるか、という事例だった。

チームとクライアントを巻き込んでのふりかえり、朝会、見える化の取り組み、スクラムとカンバンの併用運営、チームメンバーや関係者の巻き込み方、アジャイルな見積もりと計画づくり、加えてプロジェクト全体でバッファをマネジメントするやり方。僕にとってはどれもワクワクするような開発のスタイル。

とはいえ、要は事例の紹介だ。でも、今まで僕が見聞きしてきた、他の人のどの話とも違う。彼の話は、「自分が良いと思ったことをやる、やった」ということに終始した。それは、彼の「信仰」についての語りのように思えた。

彼、石神さんの話に、なぜ僕は引き込まれたのだろう? その答えは、イベント後の懇親会で彼と会話することで理解できた。

石神さんは、懇親会会場でなぜかひとりぼっちでご飯を食べていた。僕はチャンスと捉えて、石神さんの話に惹かれたことを一生懸命伝えようとした。石神さんは、僕が投げかける感想や質問を一切置き去りにして、眉間の皺をこちらに見せた。

「それで、あなたは何をしている人なんですか?」

何も答えられなかった。何一つ言葉が出てこなかった。そして、理解した。僕は、何一つやっていないんだ。

石神さんの話に魅せられた理由、それは彼が「自分が良いと信じていること」に振り切っているからだった。何かを始めようとすると、誰からとなく細かい反論があるかもしれないし、採用することへの不安もあるかもしれない。誰もついてこないかもしれないし、誰からも評価されないかもしれない。ところが、石神さんにとってはどれも無視して良い、十分に小さなことなのだ。

自分の話をしているときの石神さんは実に楽しそうだ。今、目の前にいる強面が醸す雰囲気から、一変する。自分が良いと信じる開発のやり方やあり方について語ること、他人と分かち合うことが楽しくて仕方ない、そんな雰囲気だった。

僕は、会社でぼんやりとした人たちに、こうすべき、ああすべき、こう考えるべき、なぜこうしない、とさんざん言いちらしてきた。でも、自分一人で何かを始めることはなかった。「何をしている人なのか?」に答えられるようなお話を持っていなかった。

彼はまだ僕の答えを待っているようだった。眉間の皺が深い。なぜ石神さんが講演者にもかかわらず、ひとりぼっちなのかわかった。取っ付きやすさをどこかに置いてきたような人なのだ。僕は、絞り出すようにようやく言葉を一つ吐き出すことができた。

「……まだ、何もしていません」

もはや石神さんの顔をまともに見ることはできない。それでも、僕はこのときから、選んだのだった。

「今はまだです。これから、やっていきます」