本記事は『THE MODEL(MarkeZine BOOKS) マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス』からの抜粋です。掲載にあたり、一部を編集しています。

従来の営業では通用しない時代に

現在では、多くの日本企業が「営業を科学する」ことに関心を示すようになってきた。売上向上のために、ツールを使って日々の営業活動を管理する企業の数はこの10年で飛躍的に増えたし、分業プロセスである「ザ・モデル」を参考に、組織改革に取り組む企業も出てきた。近年、日本でインサイドセールス部門が脚光を浴びているのはその表れだろう。

ただしこのモデルを「マーケティングが獲得した新規リードをインサイドセールスが素早くフォローして、商談として進められるものを選別し、営業に引き渡す」という分業によるオペレーションとだけ理解していると、実行段階で行き詰まるはずだ。残念だが、そのやり方ではもはや通用しない時代になった。

ここではその理由を解説していくが、その前に、頻出する用語やツールの概要を説明しておこう。

基本的な用語

「SFA(Sales Force Automation)」は、日本語で「営業支援システム」と呼ばれる営業活動を管理するツールの総称である。営業の業務そのものは多岐にわたるため、ベンダーによってツールの特性、提供される機能は異なるが、基本的な機能としては、営業の活動記録、日報管理、コンタクト情報の管理、商談情報の管理などが挙げられる。特にB2BではCRM(Customer Relationship Management)との使い分けが曖昧になるケースも多い。CRMの中にSFAの機能が含まれるという考え方の人もいれば、SFAが進化したものをCRMと位置付けている人もいる。本書では、「営業が商談管理を行うツール」を「SFA」と呼ぶことにする。

「リード(Lead)」は日本語で「見込客」と訳されることが多いが、これも人により解釈が分かれる用語の1つだ。近年はリードをさらに細かく、MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティング部門が評価し、インサイドセールスに引き渡してよいと認定したリード)、SQL(Sales Qualified Lead:インサイドセールスが評価し、営業部門に引き渡してよいと認定したリード)などに分類されるようになった。本書では、展示会で獲得した名刺情報、ウェブサイトの入力フォームから獲得したコンタクト情報など、自社が保有する潜在顧客のコンタクト情報すべてをリードと表現している。その中には見込客とは呼べない、ただのコンタクト情報も存在するという意味で、日本語の見込客とは意味が異なる。本書では、このリード情報を分類し、受注に進めていくためのプロセスを紹介していく。

「クオリフィケーション(Qualification)」は、一定の基準を満たしているか判断することを指すが、営業においては「Marketing Qualified Lead」「Sales Qualified Lead」のように、マーケティングからインサイドセールスへ、インサイドセールスから営業へリードや商談をパスする時に、それぞれの部門間で事前に合意した基準を満たしているかを確認することを意味する。工場の製造工程における「検品作業」と同じ概念であり、前工程で品質を担保することにより、後工程の負荷を減らしたり、手戻りを減らす役割を果たす。

「パイプライン(Pipeline)」は、商談が受注に至るまでのプロセス管理を指す。一般的には、提案、見積提出、最終交渉などのフェーズ別管理を行う。以前は、どの営業部門も商談の受注確度(ヨミ)を管理する企業がほとんどで、各商談がどのような状態にあるかを論理的に判断している企業は少なかった。特に日本企業は、営業といえば顧客とのリレーション構築が重視されていた背景もあり、日本で誕生したSFAの多くは営業の活動や日報管理が中心だったが、米国発のSFAの普及と共に「商談のパイプライン管理」が広まってきたという背景がある。

これ以外の用語については、折に触れて補足していく。用語説明はこのくらいにして、一般消費者とビジネスの世界で今何が起きているのかを見ていくことにしよう。

顧客の購買検討プロセスの変化

かつて企業の購買担当者は、自社で製品・サービスの導入検討をする際、それらを提供している企業や代理店に直接問い合わせ、営業担当者に会って情報提供を受けていた。この時代は、営業の人脈や代理店網の広さがそのまま差別化になった。情報を入手する手段が限られていたからだ。

その後インターネットが普及すると、企業はウェブサイトの活用を始めたが、2000年代前半は、企業サイトのコンテンツはそれほど充実しておらず、会社紹介や製品カタログをウェブに置き換えただけというものが多かった。さらに詳しい情報を知るためにはサイトで資料請求を行い、氏名、会社名、電話番号などの連絡先をフォームに登録することになる。

企業側はこうしたコンバージョンを取る仕組みを実装していたものの、それらのリード情報はマーケティング担当者や窓口となるメールアドレスにメール送信されるだけで、きちんとフォローされない。あるいは、スプレッドシートにリストがエクスポートされて、営業部門にまとめて引き渡されるが、その後、営業がフォローしているか誰にもわからないという状況だった。

そのような環境だったから、ウェブサイトからリードを獲得すると同時にインサイドセールスに通知され、即座に電話をかけるオペレーションを実践することが差別化となった。それも当然だ。比較検討中の複数社のウェブサイトに資料請求の登録をして、1社だけすぐにコンタクトがきたら、その会社の話を最初に聞く。このようなオペレーションを実践して成果が出ることがわかると「これはすごい。うちの会社でもぜひ実践したい」と考える企業が増えた。

またその頃はリターゲティング広告の仕組みを知らない人も多く、「どのウェブサイトを見ても、あの会社の広告が出ている。勢いのある会社だ」と解釈してもらえた。そのような時代であれば、リターゲティング広告で見込客を追いかけ、フォーム入力のコンバージョンと同時に電話をかけるオペレーションをガリガリ回すことで売上を伸ばすことが可能だったかもしれない。今でもこうしたやり方で、一定の確率で商談化につなげることはできるだろう。しかし、同じくらい不快に思う人を増やすことは確実だ。そのようなオペレーションをしている企業からは顧客の心は離れていくだろう。

顧客とのエンゲージメントが重要な時代に

ヤンケロビッチ・パートナーズの調査によると、人々が目にする企業からのマーケティングメッセージは、1970年代には1日当たり500程度だったものが、2004年には10倍の5000にまで増加したという。昨今その数は最大1万にものぼると言われており、企業からのマーケティングメッセージは増加の一途をたどっている。私自身、一顧客の立場で考えると、本当にそこまで多くのメッセージを目にしているのかと疑いたくなるほどの数字だ。しかし、まさにその疑問こそが、この調査が伝える最も重要なポイントである。1日5000ものメッセージを目にしているという実感がないのは当然で、その大半を私たちは無意識のうちにやり過ごしている。

マス広告やアナログな広告が中心だった時代は、限られた枠をどれだけ占められるかで勝負がついたが、デジタルの時代では発信できる量に制限はない。そして量が増えれば増えるほど、顧客はそれを消化できなくなる。顧客が目にする5000ものマーケティングメッセージの中で、「どうすれば顧客に届くメッセージの1つに残れるか」は企業にとって死活問題となる。

人間は誰しも、「自分が誰か」「どんな状態か」をわかったうえで接してほしいと考えているし、「自分が関心を持っている情報を提供してほしい」と思うものだ。以前、アマゾンでハチミツとオムツを別々に購入した人に対して、ボツリヌス症の注意喚起メールが送られたとネットで話題になったことがある。その一方で、多くの人のメールボックスには、明らかに誰にでも同じ内容を一括送信しているとわかる定期メルマガがどんどんたまっていく。顧客は、送られてくるメッセージやコミュニケーション手法を見て、その企業が顧客視点に立っているか否かを判断する。

また、ワンダーマンの調査によると、アメリカの消費者の79%は「購入検討前でも、企業は『あなたを理解し、気にかけていますよ』ということを積極的に示すべきだ」と考えている。顧客の6割以上は「購買の意思決定において、価格以上に顧客体験が重要であると考えている」という調査データもある。だからこそ、メッセージやコンテンツが顧客の関心にマッチしていること、顧客にとって最適なチャネルとタイミングで届けることが求められる。

これはB2Cだけの話ではない。B2Bにおいても資料請求したとたん、営業から電話がかかってきて「この営業はスピード感がある」と感心する人もいれば、「とりあえず資料請求しただけなのに、いきなり電話がかかってきて面倒だな。メールを送ってくれれば、後で読んでおくのに」と思う人もいるはずだ。つまり、マーケティングから営業、購入後に至るまで、あらゆる接点において顧客体験を高め、エンゲージメントを深めることが重要になる。そしてこの変化は、企業にマーケティングと営業の手法を変えるよう迫る。

営業が接点を持つ前に勝負はついている

2012年にシリウス・ディシジョンが発表した調査データは多くの人に衝撃を与えた。それは、情報収集、比較検討、意思決定といった購買プロセスのうち、前半の67%は営業担当者が接触する前に終わっているというものだった。また、2015年のフォレスターのレポートによると、B2Bバイヤーの75%は営業担当者から買うよりも、ウェブサイトで買うほうが便利だと考えている。

これらの調査データはほんの一例にすぎない。情報収集から比較検討まで、その大半を顧客が独自に行い、その結果選ばれた企業だけに問い合わせがいく。これは製品・サービスの導入検討の主導権が売る側の営業担当者から、買う側の購買担当者に移ったことを意味する。

つまり、顧客は購買のプロセスを、自分が決めたタイミングで、自分が信じられる有益な情報を好みの方法で入手し、営業担当者に売り込まれることなく自分のペースで進めたい。そして、自分のことを理解してくれる企業から購入したいと考えている。優れた顧客体験は、価格や商品そのものよりも重要な意思決定の基準になっているのだ。

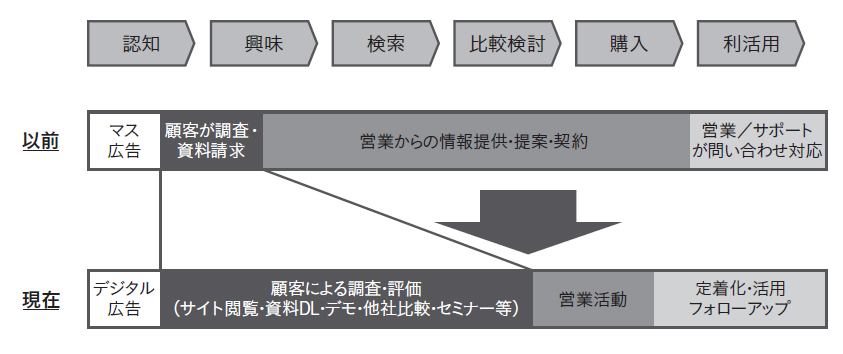

この変化をわかりやすく表現したものが上の図だ。以前は、購買プロセスの中で営業の占める役割や範囲は圧倒的に大きかった。SFAを導入した企業は、営業の活動や商談のプロセス管理をすることで大きな効果を出すことができた。ところが現在は、営業が接触する前の「顧客による調査・評価」のプロセスが重要度を増しており、商談になって以降のプロセスを細かく管理していくだけでは不十分だ。

多くの企業は、調査・評価段階のものを一括りに「リード」として管理している。しかし、それらのリードを商談プロセスのように、検討ステージなどに合わせて分解し、その時、顧客が求めている情報を提供するコミュニケーションができれば、圧倒的な競争優位となるはずだ。

このようなOne to Oneマーケティングは概念としては古くから存在するが、実践するのは不可能だと思われていた。顧客の数が増えれば増えるほど、一人ひとりを理解することは難しくなるし、人手もかかる。しかし、近年のデジタルシフトにより、それは決して不可能ではなく、あらゆる企業にとって手が届く時代になった。新しいデバイスやチャネルの普及により、デジタル上の顧客滞在時間が圧倒的に増え、その行動をトラッキングするテクノロジーが発展してきたからだ。

データ分析から顧客の行動を理解する

総務省の『平成30年版 情報通信白書』によると、個人のスマートフォン保有率はいまや60%を超え、タブレット型端末も含めたモバイル端末の所有率は84%にものぼる。技術の進化は、企業の広告宣伝やマーケティング手法にも波及し、テレビ、ラジオ、印刷物が中心だった企業と顧客の接点は、ウェブサイト、電子メール、インターネット広告、ソーシャルメディアへと広がっていった。顧客接点がデジタルにシフトしていくことによって多くのデータが蓄積し、オンラインの行動データを分析することによって顧客の行動や嗜好を読み解くことが可能になった。そして、マーケターはテクノロジーを駆使して、顧客を理解し、マーケティングのプランを立案し、顧客との中長期的な関係を構築するようになっていく。

こうした変化を受けて、スコット・ブリンカー氏が毎年発表している、マーケティング関連テクノロジー(マーテク)のカオスマップには、これまでは存在しなかったカテゴリーが次々と新設されている。

顧客のデジタルな行動データなどを収集・分析し、顧客プロファイルを正しく理解するためのもの、ウェブやソーシャル、モバイルなど新しい顧客接点に対する広告や動画、チャットやメール、ウェブなど、マーケティングメッセージのパーソナライゼーションを通じて顧客体験を高めていくもの、そしてこれらのマーケティングテクノロジーの司令塔となるマーケティングオートメーションなど、多種多様なカテゴリーが存在する。マップに含まれるマーテクの数は2011年には約150種類だったものが、2018年には6829種類にまで増加しており、まさにカオスの様相を呈している。

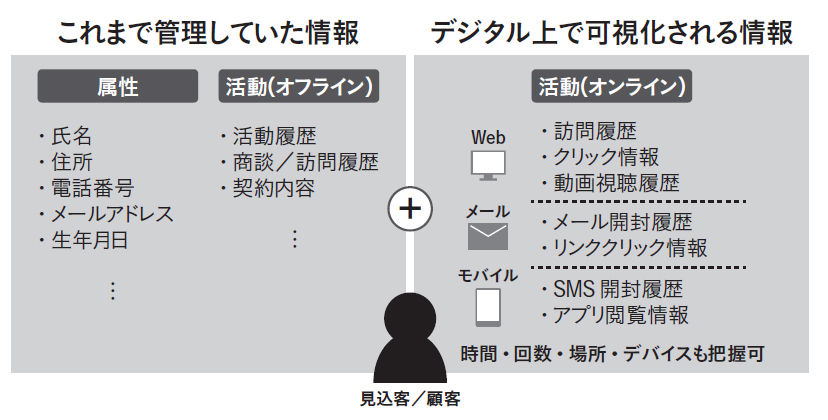

SFAだけを使っている場合、氏名、住所、電話番号といった属性情報、営業が入力する商談情報、オフラインの顧客活動履歴しか管理できなかった。部門や役職などの属性情報は変更されることもあるし、活動情報は人が入力するため、どうしても抜け漏れや主観が入ってしまう。これではその顧客のことを知るためには十分な情報とは言えない。

一方、マーケティングオートメーションを活用すれば、オンラインの行動をトラッキング可能となり、ウェブサイトの訪問履歴、クリックの情報、動画の視聴履歴、メールの開封・クリック、モバイルアプリの閲覧情報など様々な行動データを取得することができる。顧客のデジタルシフトが進めば進むほど、集まるデータが増加し、より精度の高い顧客プロファイル分析が可能となる。流入したリードを素早くフォローするだけのやり方から、一人ひとりの顧客とのエンゲージメントを高め、営業が接点を持つ前に顧客に選ばれる存在に進化するために、マーケティングオートメーションは欠かせない武器なのだ。

ビジネスの成長がもたらす変化

顧客の情報環境の変化が購買検討プロセスを変えていったように、企業においても事業が成長していく過程で起こる変化や時間軸を考慮しなければならない。

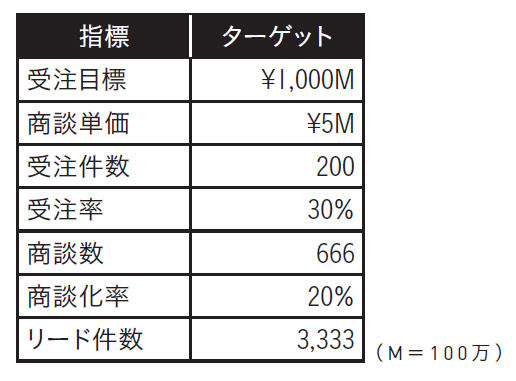

たとえば、10億円の受注目標に対して、商談単価、受注率、インサイドセールスがフォローしたリードのうち商談につながる「商談化率」などを当てはめれば、必要な商談数やリード件数を計算することができる。この表を下から上に向かって見ていくと、リードからどのくらいの商談が生まれて受注に至ると10億円が達成できるのかがわかるだろう。

これだけ見ていると、これらの指標をトラッキングして目標値の達成を意識すればうまくいくような錯覚に陥る。短期間であればうまくいくかもしれないが、決して長続きはしない。

営業効率の改善には限界がある

SFAを導入した企業は多くの場合、商談件数の増加や受注率の向上が見られる。その理由は単純だ。導入前はスプレッドシートで管理していたり、営業の頭の中にしかなかったものの詳細が可視化され、管理できるようになる。それによって、入力の抜け漏れが減り、マネージャーなどの関係者が適切にフォローできるようになるからだ。これまで10件中2件しか受注できなかったものが、受注率が改善して3件や4件に増えたりする。しかしそれが6件、8件と増え続けるかというと、そうはいかない。百戦百勝の営業など存在しないからだ。

ソリューション提案型の商材では、一般に3割程度の受注率があれば優秀と言われる。SFAは2割の受注率で停滞している組織を3割に引き上げることはできても、6割、7割の受注率に引き上げることはできない。改善はどこかで必ず頭打ちのタイミングがくる。そこから売上を増やそうと思えば、営業の人数を増やすか、商談単価を上げるしかない。しかし、人数を増やそうとすると、一度改善した受注率を維持していくことが難しい。どんなに採用にこだわったとしても、常に即戦力となる人材ばかり採用できるわけではない。入社してから安定した実績を上げられるようになるには一定の期間がかかり、その間は組織全体の受注率を引き下げてしまう。また営業の人数が増えれば、そのメンバーを管理するマネージャーの育成も必要になる。退職者が出てしまえば、すぐに補充したとしても戦力としては大幅ダウンになる。

また、ビジネスの初期段階で獲得できるリードはアーリーアダプター層なので、すぐに商談につながりやすい。もともとその製品の存在を知っていて待ち望んでいたり、理解が進んでいる人が圧倒的に多いからだ。しかし、事業の成長期にはアーリーアダプター以外にどうリーチできるかが鍵となる。流入してくるインバウンドリードを待っているだけでは、この層を獲得することは難しい。そのため展示会に出展して、自社のことを認知していない、関心を持っていない人にノベルティなどを配布して名刺を獲得したり、自社のサービスとは直接関係のない著名人とのタイアップ企画など、様々な方法で新しいリードを獲得しようとする。しかし、量を確保しようとすればするほどサービスそのものへの関心は薄くなり、リードから商談化される率は間違いなく低下するだろう。事業が成長する過程で、量と引き換えにある程度は質を犠牲にしなければならなくなる。

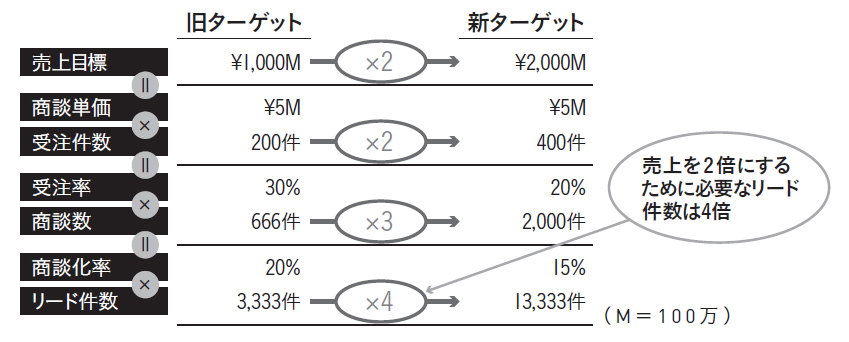

このことは、ビジネスにどのような影響を与えるだろうか。この図はそれを表したものだ。受注目標が10億円から倍の20億円になったとする。商談単価を一定とした場合、必要な商談件数は単純に倍になるので、営業を相当数増やさなければならない。先ほど説明したように、組織拡大の中で全体の受注率を高い水準で維持するのは至難の業だ。少なくとも事業計画上はコンサバティブに見積もらなければならない。仮にこの数値を20%とする。リードの増大に連れて質が低下することから、商談化率も下がっていくと考えられる。

以上の仮説に立つと、受注目標が2倍なのに対して、必要なリード数はなんと4倍ということになってしまう。しかし、新規リードは必ず頭打ちになる。

パズルを解く1本の線「リサイクル」

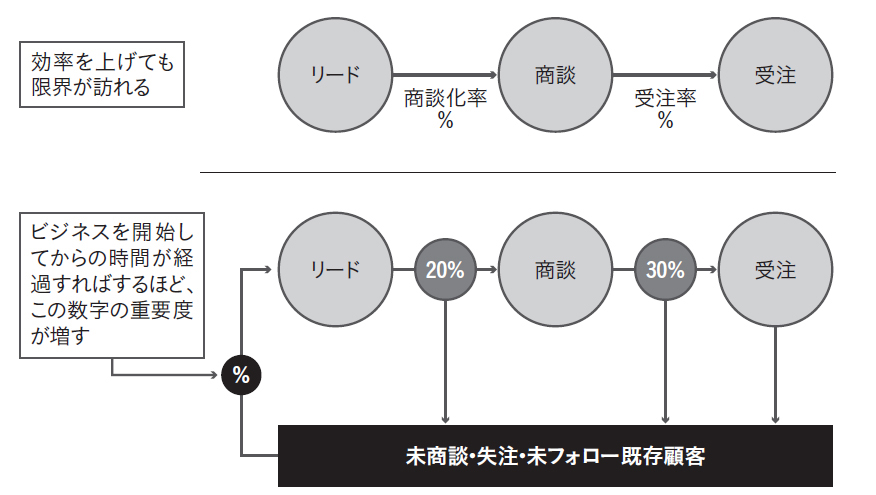

ではどのようにして、このパラドックスを解決することができるのだろうか。先ほどのシミュレーションを別の図に置き換えて考えてみよう。この図は上下2つに分かれている。上の図では、入り口のリード件数を増やすか、中間指標となる商談化率と受注率を上げるしか売上を上げる方法がない。

しかし、下の図のように、もう1本ルートを付け加えると解決策が見えてくる。つまり、リードから商談になる過程で「今は商談にはつながらない」と判断され、商談にならなかったリード。商談として進めたが失注したロスト商談。顧客になったがフォローが漏れているためにアップセルの機会を失っている既存顧客。これらを再度検討プロセスに戻す、つまり「リサイクル」することによって新規獲得では追いつかない、必要なリード数を補うことが可能になる。

しかもこのリサイクル対象の箱にたまっていくリードは、事業年数が経てば経つほど加速度的に増えていく。このたった1本の新しい線を意識するかしないかで、まるでビジネスの組み立てが変わってくるのだ。

特設ページ&読者特典

本書のことをもっと知りたい方は、ぜひ特設ページをご覧ください。日本オラクルの初代代表で投資家としても名を馳せ 、福田さんとも親交の深いアレン・マイナー氏による本書の序文も公開しています。

また、読者特典として福田さんが最重要視する人材採用について本書の方法論を当てはめて解説した「[応用編] 採用はマーケティング活動である―新たなタレントと出会い、共に成長していくために―」をプレゼント。MarkeZine(SHOEISHA iD)の会員登録後、すぐにダウンロードできます。こちらもぜひご活用ください!