本記事は『2030年の広告ビジネス デジタル化の次に来るビジネスモデルの大転換』の「Introduction 2030年まで続くトレンド」を抜粋したものです。掲載にあたって一部を編集しています。

2023年がその後も続く元年となる7つの事象

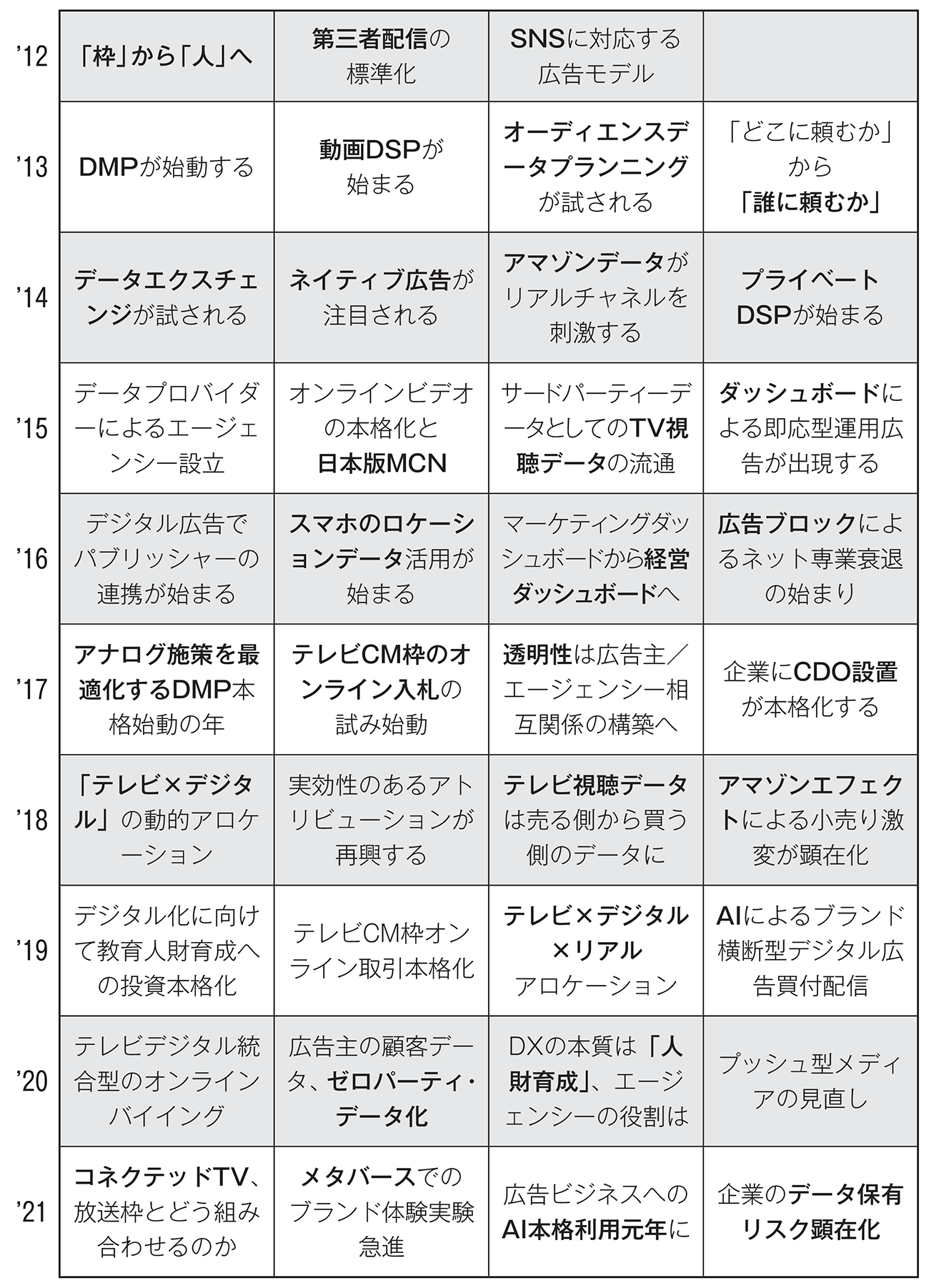

筆者は「業界人間ベム」というブログを2008年から公開していますが、12年からは年初に「広告マーケティング業界予想」を投稿しています。

本書執筆時の2023年も例年通り「広告マーケティング業界予測」を書いてみました。今回は2023年だけではなく、その後2030年まで続くトレンドの元年になると思われる事象を7つ予測しました。

- (1)「マーケティング支援」から「事業支援」へ

- (2)「日本ローカルのデジタル化」対「グローバルデジタル」

- (3)広告クリエイティブのAI化が本格始動

- (4)エージェンシーとSIerの連携協業が始動

- (5)SNS起点のコミュニケーションプランニングはCMクリエイティブにまで到達

- (6)マーケティングコンサル対ITコンサルの攻防激化

- (7)ユーチューバービジネスの終焉とコンテンツの見直し~テレビ番組の凋落も続く~

本書の初めにこれらを解説して、第1章以降につなげたいと思います。

「マーケティング支援」から「事業支援」へ

まずは、(1)について解説します。これは多くの広告代理店からすれば、これまでの本業である「広告」から「マーケティング支援」へ転換することさえも、まだまだ道半ばの段階です。しかし、先行するエージェンシーの中には、既に「マーケティング支援」の次の段階である「事業支援」がフォーカスに入っているところもあるでしょう。「広告」はもちろん「マーケティング」の一部です。「広告」で解決できることが圧倒的に少なくなった現在、「広告」以外のマーケティング施策が求められるようになりました。その間、企業のマーケティングメディアは、ペイドメディア、オウンドメディア、アーンドメディアと広がりを見せました。

また、ファーストパーティ・データをベースにCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)を構築するなど、データ基盤がマーケティングには必須になりました。マーケティング施策は広がり、一方でその一部である「広告」は小さくなっています。

そして、そのマーケティング領域の広がりさえも、マーケティング領域だけで思考していては限界があるのです。エージェンシーは外部ネットワークであることから、またクリエイティブ発想でビジネスデザインができることから、事業支援にまでその領域を拡張しなければなりません。そうしないとマーケティング支援も機能しないといってもいいかもしれません。

日本では「マーケティング」という言葉の意味がしっかりと定義されていません。企業ごとにまちまちだと思われます。実際のところ多くの企業が「広告・販促」のことを「マーケティング」としています。CMO(最高マーケティング責任者)を設置している会社も多くはありません。ですから、日本ではまだまだマーケティング支援あるいはマーケティングコンサルといわれても何をするのかイメージできない人が多いでしょう。

そうした日本の事情もあり、マーケティング支援産業を確立するには事業支援までを包括していかないといけないのです。

日本では情報システム部が基幹システムなどを構築する際はその額が大きいこともあって、経営トップもかなりコミットしますが、マーケティングや広告宣伝に対してはトップが多くの時間を割いているようには思えません。せいぜい「CMがいいの悪いの」と口出しする程度です。

マーケティング市場における「広告」市場は縮小する、かつ日本では特に事業(ビジネス)支援として、事業部や経営トップと並走しないと、実質的なマーケティング支援ができない。これが(1)「マーケティング支援」から「事業支援」への本質です。

こうしたことが明確に広告代理店業界で意識されるのが2023年であり、その後2030年までにこれを実現できるかの攻防が続きます。

最近は電通とアクセンチュアが競合する話をよく聞きます。これはその予兆ではありますが、ここでいっている「事業支援」とはコンサル系がやってきたこととは少し異なります。ITコンサルとは特に違います。ITコンサルは情報システムに入ってデータの入り口からアプローチしますが、これでビジネスが成功した例はほとんどありません。ビジネスの現場、つまり「出口」から設計するのが「事業支援」であり、いわゆる「エグゼキューション」を伴います。エージェンシーがひとつ優位な立場にあるのは、メディアバイイングを含め、マーケティング施策の実施・実行を行ってきている経験があることです。

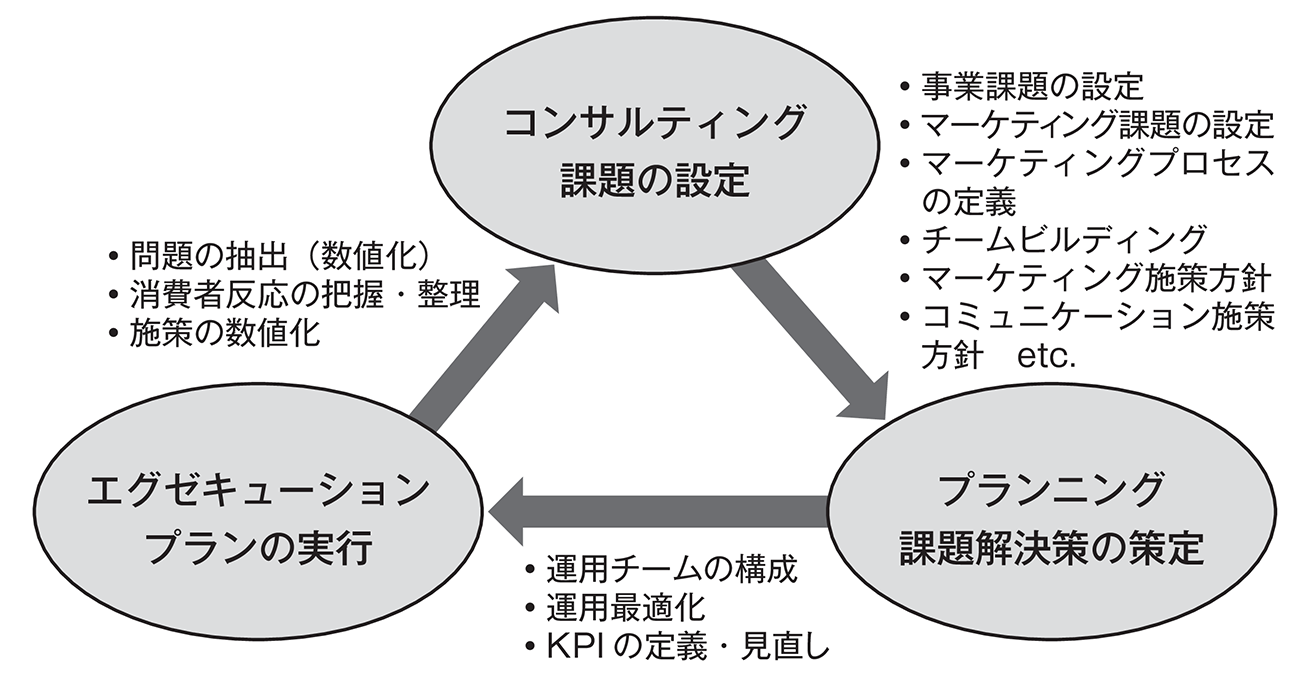

つまり「支援」とは、「コンサル」⇒「プランニング」⇒「エグゼキューション」⇒「コンサル」のループを意味します。これを回していかないと実質的な事業支援にもマーケティング支援にもなりません。電通の対アクセンチュアにおける優位は広告メディア出稿なども含めエグゼキューションにあります。アクセンチュアもウェブ制作から始まり、昨今ではクリエイティブファームをグループ内に持ち、CM制作にまで乗り出してきました。しかし、特に日本では、広告領域に機能拡張するのは容易ではありません。特に広告媒体を扱うことは難しいでしょう。

上図のように「コンサル」⇒「プランニング」⇒「エグゼキューション」⇒「コンサル」のループを回せる支援会社こそが生き残るのです。

「日本ローカルのデジタル化」対「グローバルデジタル」

(2)は「日本ローカルのデジタル化」対「グローバルデジタル」としました。

2014年に上梓した『広告ビジネス次の10年』(翔泳社)の中で筆者は、「デジタル化とグローバル化はコインの裏表」と表現しました。しかし、ここ10年で起きた日本のデジタル化は日本オリジナルの非常にローカルなデジタル化でした。

ただそれが、本当のデジタル化なのか、または足腰の強いデジタル化なのかは疑問です。

ここ何年か、筆者は日本で本当のデジタル化ができているのは、一部のB2B企業だけだと思っています。B2Bの優良企業の大半は、日本市場よりはるかに海外市場での売上があります。したがって海外法人のデジタル化が先に進み、MA(マーケティングオートメーション)などのツール活用も子会社である海外法人から本社が取り込んでいる場合があります。こうしたB2B企業は元がグローバルなため、グローバル主導でデジタル化が進みました。

一方多くのB2C企業は、日本市場で日本の消費者、日本の商習慣の中でDXという掛け声にあおられて、施策のデジタル化やデジタルツールの導入がDXだと勘違いしています。

この日本ローカルのデジタル化は、そのうちツケが回ってきます。それは本質をはき違えたDXだからです。本質とはデジタル思考ができる人財の育成です。そして、そうした人財によるプロセスのデジタル化です。アウトプットがアナログでもプロセスがデジタル思考であれば、これは立派なDXです、逆に施策がいかにデジタル(たとえばアプリ作成やデータプラットフォームの構築)でも、旧来のアナログ思考のままのプロセスであれば、これはDXとはいえません。以前、大手出版社がウェブマガジンに積極的に取り組んでいるという話がありましたが、ウェブマガジンの広告素材の入稿期限は紙と同じ40日前でした。紙の文化をそのまま移行してウェブマガジンを作ったところで、実態はデジタルではないのです。

もうひとつ日本ローカルのデジタル化には旧来人財とデジタル系人財が二分化してしまっている問題があります。いくらデジタル系人財を強化しても、ビジネスの現場に融合できずにいるケースがほとんどです。本質的にはビジネスの現場がデジタル思考ができることなのですが、要は一人の頭脳の中で「右脳インプットから左脳アウトプットに」、逆に「左脳インプットから右脳アウトプットへ」と縦横無尽に情報を行き交わすことができる人財を作らなければなりません。

グローバルデジタルは既にこうした能力を前提にしています。経営トップがデジタルを当然のように使いこなす世代ということもあるかもしれません。また、多くのグローバルなデジタルツールが膨大な情報をもとに最適なビジネスフローを、1つの思想にまで高めています。ところが、日本では古臭く不完全なビジネスフローは変えず、ツールを直そうとします。グルーバルに通用してきたSFA(営業支援システム)やMAツールを日本では自社のビジネスフローに合わせようとカスタマイズしようとしますが、これは逆でツールにビジネスフローを合わせたほうが良いのです。仕事の仕方は従来のままでツールだけを導入する日本型もいずれ破綻する危険があります。

そして2030年までに日本企業のデジタル化は、グローバルなデジタル化ができている企業と日本ローカルモデルのデジタル化とで優劣が明確になってくるでしょう。

日本の企業文化に合ったデジタルツールもあるはずですが、日本のスタートアップにこれを開発できるパワーがあるかは微妙なところです。

DXを完遂したと宣言しても、本質ができていなくて「化けの皮が剝がれる企業」が続出するでしょう。マーケティング支援から事業支援へとチャレンジしなければならない広告代理店もこの状況下に放り込まれます。もちろん紺屋の白袴では依頼されるわけもないですし、似非DXを主導してきたDXコンサルやITコンサルは責任を取らされるはめになるでしょう。

さらに広告業界に特化した視点でいうと、再度外資エージェンシーが襲来します。既にADKと縁を切ったWPPが日本市場への再挑戦を宣言しています。彼らの日本市場再挑戦はかつてのそれと何か違うでしょうか。

アナログ広告時代との違いでいうと、アナログ時代には通用しなかったメディアバイイングがデジタルではグローバル基準でできてしまうことです。彼らは基本グローバルクライアントの日本展開を担ってきます。ここではデジタルとグローバルの表裏一体が機能します。そして日本でもデジタルメディアの雄はグーグルであり、メタ(フェイスブック)です。バイイングに苦労することはありません。

外資クライアントはDXが既に完了しているわけですから、プランニングとエグゼキューションにおいて外資系エージェンシーは、そのクライアントのグローバルでのデジタルスタンダードを遂行するだけです。アナログ広告時代と様相が異なっています。

人財も日本の大手エージェンシーから流出するでしょう。実際グーグルにはかなり電博からの転出組がいます。

WPPのクライアントにおけるデジタル戦略は欧米では1周遅れくらいですが、日本ではそれでちょうどいいのです。

もしかすると、日本ローカルのDXの問題に気づいたB2Cクライアントがグローバルデジタルの強さを求めて外資エージェンシーに依頼する局面も出てくるかもしれません。

迎え撃つ日本のエージェンシーはどこまで対抗できるでしょうか。

広告クリエイティブのAI化が本格始動

次は、(3)広告クリエイティブのAI化が本格始動です。

筆者は、広告業界が一番早く本格的なAIを導入するのではと以前は考えていました。AIとまではいかなくても、RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)や、機械学習レベルのものは導入されると予測していました。それはデジタルの運用型広告が拡大し、オペレーション人材に窮したからです。若い比較的人件費の安い人財で何とか回してきましたが、さすがに限界を迎えると考えていました。しかし、この分野での自動化は、有力なプラットフォーマーが独自の自動入札ツールを提供するに至り、すべてのプラットフォームを横断する自動化ツールを不可能にしてしまいました。したがって、運用の自動化の発展形であるRPAや機械学習型もできないままです。その間オペレーションに人的作業が不可欠な広告運用にはオフショア拠点を作って対応するなど涙ぐましい努力がなされています。

もともとAIが得意な分野は、膨大な情報を学習することで、人間の知的な作業を超えてくるものと考えていました。いわく、弁護士や税理士はAIに取って代わるとかです。一方芸術の分野はまだまだ人間でしかできないということでした。

ところが、広告ではいきなりクリエイティブの領域でAIが本格始動すると思われます。これに関しては本書の中で詳しく解説しますが、まずはノンバーバルな領域、つまりビジュアルや画像からAIが本領を発揮して、広告クリエイティブを変えてしまう元年こそが2023年です。

広告クリエイティブの現場では、案出しは「質より量」です。「明日までに100案考えてこい」というのは、まずはホワイトボードに広げられるだけ多くの案を「漏れなくダブりなく」書き出すところから始まります。

そこから収斂させていくのですが、まずは大量の案を抽出するところにAIが登場するでしょう。今の段階では最終的に選ぶのは人間ですが、膨大に案出できるAIは広告クリエイティブのプロセスを変えるでしょう。

エージェンシーとSIerの連携協業が始動

もともと広告代理店もITコンサルも似たようなビジネスモデルでした。つまり広告代理店はクリエイティブプランなどを提供しつつメディア扱いで元を取る、ITコンサルは業務改善コンサルなどを提供しつつシステム導入で元を取るモデルだからです。

しかし広告代理店は「広告」メディア扱いで回収することが難しくなってきました。おそらく「マーケティング支援市場」は伸びるでしょうが、「広告」特に「広告メディア」市場は頭打ちになるでしょう。エージェンシーは何で回収するかを「広告メディア」以外でも考えないといけなくなりました。

そこで筆者が予測するのは、エージェンシーとシステムインテグレータ(SIer)との協業です。コミュニケーション領域を含むマーケティング提案をシステム導入で回収するのです。これが成立するのはエージェンシーとSIerのカルチャーの違い、または各人財のキャラクターの違いが補完し合うからです。

SIerは情報システム部に出入りして、企業の基幹システムを担い、さまざまな要望に対応します。その成り立ちからして、基本「受け身」です。ただ「真面目」で「逃げない」のが取りえです。しかし、昨今は情報システム部などのバックエンドだけでなく、営業部やマーケティング部などフロントエンドにツールやデータ活用を売りたいように思えます。けれども、SIerはその育ちからして、もちろんマーケティング提案などはできません。そのため、その分野を得意とするエージェンシーの力に頼る必要があります。したがって、エージェンシーとSIerは協業あるいは業務提携によって、お互いWin-Winの関係になる可能性が高いのです。

2023年は、ここから始まる協業トレンドの元年になるでしょう。

SNS起点のコミュニケーションプランニングはCMクリエイティブにまで到達

コミュニケーションが送り手から受け手にその主導権が移行していることは、読者の皆さんも日々感じているところだと思います。そこにきて、SNSの発展で、この傾向はさらにドライブしたといえます。

コマーシャルメッセージが効かなくなったのは、さも「売らんかな」のブランド側発信の情報より信頼できる情報がSNSにあるからです。消費者は同じ立場で評価してくれる消費者情報が何よりのブランド選択の「よすが」になっているので、従来の送り手主導のメッセージ開発は機能しづらくなっています。企業はこのことを肝に銘じていかないといけません。

昔は「広告はラブレター」などということがいわれました。しかし、今や好きでもない人からのラブレターはウザいだけで、聞いてももらえません。USP(ユニーク・セリング・プロポジション)という概念も、売る側の論理であり、「買う理由」にはなりません。売る側が設定する消費者のベネフィットも確かにベネフィットでしょうが、企業から「これベネフィットでしょう?」と言われると素直に聞き入れられないのがSNS時代です。

いったんSNS上の消費者のフィルターを通して、初めて選択の対象になります。ですからブランドメッセージこそ、そのブランドに一定の共感を持つ消費者に求める必要があります。

つまり、コミュニケーションプランニングは、SNSから得られる情報によってコアアイデアやキーメッセージを作り込み、それを起点として全体像を描くようになると考えます。

この際、テレビCMまでもSNS起点のキーメッセージをもとに作られるでしょう。SNSに強いエージェンシーがクリエイティブ開発においてアドバンテージを得ることと思います。これについては第4章で詳しく解説しようと思います。

マーケティングコンサル対ITコンサルの攻防激化

日本ではマーケティングコンサルというビジネスはまだ日の浅いビジネスだといえます。前述のように、日本企業の多くは「マーケティング」をしっかり定義できていないため、マーケティング組織のあり様や分掌も曖昧です。企業経営者にとってマーケティングコンサルといっても何を依頼するのかわからない状況でしょう。

一方、ITコンサルは確立したビジネスです。システム導入という儲け口がはっきりしており、かつその運用に人を出すビジネスも漏れなく付いてきます。昨今は人財不足からフィーも高騰しています。需要が絶えないビジネスです。

ただ、企業ニーズはバックエンドのIT化から、フロントでのマーケティング領域のデジタル化にシフトしてきています。

もちろん従来ITコンサルで食っている企業もその流れに着いていこうとします。ただ前述のように、ブランドの売上利益に貢献するため、消費者に向かい合うことはそう簡単ではありません。情報システム部にはマーケティングはわかりません。情シスとしか会話していないIT業者はなおのことです。企業内でもまったく文化や言語が違う「営業・マーケ・宣伝」と「情報システム部」、ここは従来のITコンサルにも大きな壁となります。「エージェンシーとSIerの連携協業が始動」で言及したように、企業のフロントとの会話、提案、実行はエージェンシーのほうが実際得意です。同様に広告メディアバイイングが儲け口でなくなってくるエージェンシーがシステム導入にもSIerと組んで進出してくるでしょう。

そうなると、マーケティングコンサルとは何なのかが見えてきます。企業経営者にとっては従来のITコンサルは「経費」でしたが、マーケティングコンサルはうまくすれば儲かる「投資」に見えてきます。そこが重要です。実際何をやるかが理解できなくても、儲かる、PLに反映させる手段と認識されると市場ができます。おそらく電通は電通デジタルをフロントに出して、このビジネスを発展させたいはずですし、既に実行しています。そしてこの領域では電通の競合は博報堂以下のエージェンシーではありません。アクセンチュアであり、ITコンサルからクライアント企業内で前方シフトしようとするプレイヤーです。

そこにITコンサルを起点にしたマーケティングコンサルと、広告エージェンシーを起点にしたマーケティングコンサルが激突して、この領域を大きくしていきます。当面は電通対アクセンチュアの戦いが目立つでしょう。しかし、博報堂グループや外資系エージェンシーも動きを見せるでしょうし、人財の流動性はこの中で非常に高まります。

ユーチューバービジネスの終焉とコンテンツの見直し~テレビ番組の凋落も続く~

筆者はコネクテッドTVに関しては独自に狭義の定義をしています。つまり、大画面での視聴であってもそれはクオリティの高いプロの制作コンテンツであるということです。広告を挿入することを前提にすると、視聴さえあればどんなコンテンツでも良いわけには いかないからです。

今後チューナーを内蔵しないオンライン専用TVセットなども普及し、コネクテッドTVは急激に拡大すると思います。アベマTVのワールドカップ全試合配信はエポックメイキングな出来事として後から語られるでしょう。

そして子どもの将来なりたい職業1位にまでなったユーチューバーですが、コロナ以前に既に彼らの視聴回数はピークアウトしています。テレビ出演機会がなくなったテレビタレントが一気にユーチューブに参入したこともあるでしょうが、そもそも続くわけがないのです。何年も面白いコンテンツを供給し続ける個人や少数チームはほとんどいないのです。はっきりいってユーチューバービジネスは終焉します。

そしてユーチューブを重要な広告露出先と考える大手広告主が増えるほど、そのコンテンツの質と広告の挿入方法に疑問を持つようになるでしょう。ユーチューブのコンテンツは玉石混交です。ユーチューブでなければ得られない情報もあります。一方、視聴回数稼ぎだけを目的としたものも多く、ユーザーの取捨選択は進み、落ち着きを見せることになります。

同時にテレビ番組はずいぶん前から負のスパイラルに落ち込んでいます。視聴率が落ち、収入の基本である持ちGRPが落ちることで制作予算が減り、コンテンツが面白くなくなり、また視聴率が落ちています。

テレビ番組が面白くなくなって久しく、素人が面白かった時代もまた終焉しつつあります。これを埋めるものは何でしょうか。基本プロが制作する一定以上のクオリティが担保されなければならないでしょう。そのためには、もちろん制作予算が必要です。

ひとつは、収入モデルが広告だけではないものです。配信であるが故に放送法やBPOの呪縛から逃れて、また双方向であるが故の、通販より範囲の広いお金のやりとりを含む収入モデルがこれに当たります。もちろんそのコンテンツ配信で稼いで、別のコンテンツ作りにお金を使うことになるでしょう。

一方、ネットフリックスも広告入りの廉価版を始めました。今のところこれに移行する人は少なく、料金の再設定がされると思います。

いったん広告なしが売りだったネットフリックスが広告が入るものにするのは、そもそも広告入りのユーチューブに料金を払って広告なしのユーチューブプレミアムに移行する真逆にあるわけです。ネットフリックスとしては巨額の制作費を投じていますから、広告が入るからタダというわけにはいきません。あまり広告付きに移行していないのはネットフリックスの経営にとっては幸いなはずです。

ただネットフリックスのような良質なコンテンツに多少広告が入ることに私たちは慣れています。民放が長年培った視聴形態です。CM挿入時間が少なければ、やたらとCMの多いアメリカでは見直されるかもしれません。

日本でも最初はクオリティの高いCM素材に絞って優先し、挿入タイミングを間違わなければなじんでいくでしょう。CM機会としても最もプレミアムな枠となる可能性はあります。筆者もまだ視聴量は計算していませんが、まずは量より質のCM枠としてスタートするはずです。

そしてテレビ番組の視聴率はまだまだ落ちるでしょう。視聴率を支えているのは高齢者です。筆者はテレビCMの到達量を表示回数(インプレッション数)で計算していますが、10歳以上のCM到達量の約45%が60歳以上の男女に当たっています。この世代の人口はまだ増えますが、既に団塊の世代が後期高齢者に突入しましたから、遠くない将来減少に転じます。

一方、CM到達量の55%を占める10~59歳の人口は、2022年に9歳の子どもは103万人ですから、この人口が10~59歳に参入しても、59歳152万人が卒業するので、約50万人減ります。これはまだ10~59歳の1%未満ですが、団塊ジュニアが60歳になり始めると、CM到達量の55%を占める層の人口が急激に減ることになります。つまり日本の人口減少よりもはるかに速いペースでテレビ視聴者は減少していくのです。

ここまでは、人口つまりテレビを見る可能性のある最大値を母数として見ていますが、問題は放送によるテレビ番組離れの加速です。

なおかつテレビ放送はターゲット配信のようなことができません。広く満遍なく当てるのが得意なテレビ放送では、これは筆者のたとえですが「女子高生にリンゴを1個あげようとすると、お母さんに3つ、おばあさんに6つ、計10個のリンゴが必要」なことになります。

配信でターゲティングすれば1個だけあればいいのですが、これはテレビが人口の少ない若年層の視聴率が低く、人口の多い高齢層の視聴率に頼っているが故の現象です。ですから全体で見ると、ほとんどCMが当たらない人と何度も当たる人に二極化するのです。広告業界では、テレビスポットの結果をクライアントにレポートするとき、平均フリークエンシーを出しますが、実はこの平均回数で当たっている人は極端に少ないのです。平均と聞くと正規分布していて、そこが一番多いと考えるかもしれませんが、逆に平均が底になるのです。

最近になってようやく、テレビ局がコア視聴率と称して、13~49歳を購買層とし、ここの個人視聴率を上げようとしていますが、遅過ぎます。人口もテレビ視聴する人も減って母数が減っているのに、いまだ「率」をどうのこうのいっている時点でアウトです。たとえば、この20年で20代男女の人口は3分の2になっています。同じ個人視聴率でも絶対数では3分の2です。これでマーケティング指標になるでしょうか。

「テレビ放送視聴の絶対数低下」と「若年層への到達力がないこと」、そして「ターゲティングができないこと」、この3点でテレビCMの相対的なパワーは落ち続けるでしょう。テレビCMはこれに対してCM枠を減らして、有限な価値を訴求して、単価を上げて維持するしかないでしょう。「質」をアピールする必要があるのです。

テレビ番組やネット動画、コネクテッドTVのコンテンツとCM枠を巡る変遷は2023年をリスタート年として2030年までは外資(ネットフリックス、アマゾンプライム・ビデオ、ディズニープラスなど)の攻勢を受けて激動することと思います。そうした中でテレビ局は放送事業(広告事業)での売上を3分の2まで縮小することになるでしょう。

以上、代表的な事象を7つ挙げました。冒頭で紹介した「業界人間ベム」の2012年からの年初の予想記録を次ページに挙げておきますので参考にしてください。

いずれにしてもキャンペーン=「仕掛け」を生業にしていた広告人が、ビジネス=「仕組み」を作る人にならないといけません。果たしてなれるのでしょうか。