だれが「音楽」を殺すのか?

津田 大介 著

迷走するオンガクのオキテ

いま日本の「音楽」が死に瀕しています。実際に、世界で活躍するミュージシャン坂本龍一は「2004年という年は『CD永眠の年』として記憶される」と発言しています。その要因として考えられるのが、「レコード輸入権」、「CCCD」、「違法コピー」の3つの大きな問題です。特に「レコード輸入権」は音楽ファンの間で急速に問題意識が高まり、具体的な反対運動にまで発展しています。

レコード業界は、1998年以来下落が止まらないCD売り上げ不振の要因として「違法コピー」を挙げ、自由にコピーできないCD=「CCCD」でのリリースを増やしています。これに対して反発する音楽ファンやミュージシャンがおり、遂には佐野元春のようなビッグネームが所属していた大手レコード会社から離れるという事件まで起きました。

一方で、米国で成功しているApple社の音楽ダウンロード配信や、携帯の「着歌」など、音楽の聴き方そのものも変質しています。本書では、そのようにさまざまな要素が入り組んで混迷する日本の音楽業界の現状を、自身のインターネットサイト「音楽配信メモ」で2年間以上に渡って、いち音楽ファンの立場から発言し続けている津田大介氏がわかりやすく解きほぐし、これらの問題の根底に見え隠れするレコード業界と音楽ファンの相互不信を細片までつまびらかにします。

CHAPTER 1 レコード輸入権―洋盤が聴けなくなる?

レコード輸入権とは何か?

輸入権の導入経緯

輸入問題とインターネットの力

法律が施行されたら本当に洋楽輸入盤が聴けなくなるのか

高橋健太郎インタビュー「輸入権問題の本質と音楽業界の今後」

CHAPTER 2 CCCD―コピーできないCDの悲劇

なぜ突然こんなものが導入されるようになったのか?

CCCDの仕組みと再生機器の問題

CCCDのの音質は悪いのか?

音楽の制作現場とCCCD

CCCDを導入する国、しない国

CCCDは本当に「過渡期」のメディアなのか?

曽我部恵一インタビュー「音楽のこれから」

CHAPTER 3 違法コピーとファイル交換

まず「違法コピー」について考えよう

許せる違法コピー?許せない違法コピー?

ファイル交換ソフト「ナプスター」の衝撃

「ナプスター以降」のファイル交換ソフトと日本

ファイル交換ソフトウェアは音楽業界の売り上げを落としたのか?

佐藤剛(FIVE D代表)インタビュー「音楽に愛を込めて」

CHAPTER 4 音楽配信サービス―埋まらない日米の格差

音楽配信サービスの変遷

なぜ日本では音楽配信がブレイクしないのか?

日本独自で成功した音楽配信「着うた」

なぜiTMSが日本で始まらないのか?

終章 音楽のこれから

いまでもトランジスタラジオは「キミの知らないメロディ」キャッチしているか?

音楽メーカーと流通の問題

新しい音楽文化を創造する新しい政策やライセンス

アーティストとリスナーの新しい信頼関係

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

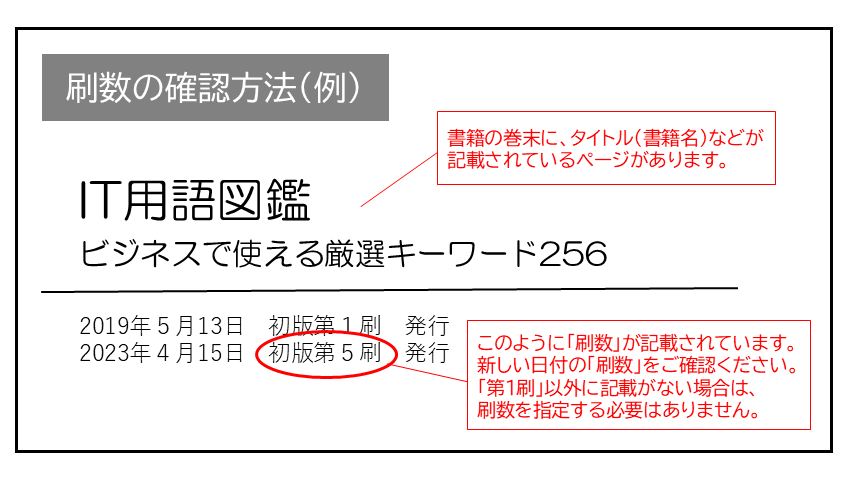

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:紙書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 010 脚注*1 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 010 脚注*2 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 012 6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 013 6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 018 脚注*14 4行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 023 9行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 023 11行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 025 脚注*18 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 025 最終行および脚注*20 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 026 年表の「10月23日」の項 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 027 1行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 031 3行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 031 4行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 035 6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 037 左から3行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 040 引用の直前 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 041 最終行 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 044 脚注*36 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 068 7行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 068 8行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 087 脚注*6 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 096 脚注*14 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 103 1行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 107 第2段落 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 120 脚注*27 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 124 最後から3行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 135 yukihiroの所属バンド |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 140 脚注*37の左から3行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 142 見出し「メディアの関心は低いCCCD」直後の2段落 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 147 10行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 167 脚注*57 最後から12行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 180 脚注*1 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 190 見出し「■市販CDのコピーを……」の次の行 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 212 3~5行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 220 脚注*34 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 228 「2001年7月」の項 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 235 「2001年4月」の項 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 246 脚注48 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 278 8行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 311 6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 315 4~5行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 324 脚注*28 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 330 左から6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 332 左から5行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 | ||||||

| 335 左から7~6行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2004.10.15 |

だーぼう さん

2012-02-21

CD永眠の年。過激だと思った言葉が過激だとは思えない時代に突入してしまった。懐かしさすら感じる。ブログに感想を書きました。

keepfine さん

2015-05-30

CCCDやらナップスターやら懐かしい話をしている。FMラジオにおいてトークが主流と成る一方で音楽が決められた時間内に「消化」されるべきものになってしまっている、という指摘は頷ける。

ともごっち さん

2013-05-09

約10年前の音楽業界の本、と書けば分かるだろうが、どこがどうとは多すぎて言わないが現在とは状況が大きく異なる。しかし、音楽業界が10年間でどう変化したのかという検証こそ、この国の音楽業界あるいは文化の一つとしての音楽について知れる有効な手段だろう。筆者である津田大介氏はこの本の最後に「10年後くらいにこの本を読んだ人が『あの頃の音楽業界はこんなくだらないことで悩んでいたんだね』と笑いながら感想を言えることを願って」と書いているが、この本を今、読む意義は大いにある。ただ、この本の視点の偏りには当然注意。