C言語改訂版② はじめて学ぶCの仕組み

倉 薫 著

- 形式:

- 書籍

- 発売日:

- 2009年02月12日

- ISBN:

- 9784798118079

- 定価:

- 2,068円(本体1,880円+税10%)

- 仕様:

- B5変・320ページ

- カテゴリ:

- プログラミング・開発

- キーワード:

- #プログラミング,#開発環境,#開発手法,#Web・アプリ開発

- シリーズ:

- プログラミング学習シリーズ

一人前のCプログラマへの第一歩

本書では、C言語をたんに使えるということを目指しているのではなく、C言語で作られたプログラムが、コンピュータ内でどのように動作しているのかということを、しっかりと把握することを重視しています。それによって、C言語というプログラミング言語の設計思想、そして、それをどのように使いこなすべきかということを学んでいきます。なぜならば、C言語のしくみを本当に知る、ということが、優れたC言語プログラマを目指すために必要不可欠なことだからです。

C言語(1)に書かれていることは、確かに基礎としては重要です。ですが、「C言語

」という言語の思想として一番大事なことは、むしろこのC言語(2)に書かれています。私はこのC言語(2)にこそ、もっとも知っていなければいけないことを書いたつもりです。

この『C言語(2)』に書かれている内容をマスターすることによって、単純に「C言語を使えるプログラマ」から、「C言語を熟知して優れたプログラマ」へステップアップしましょう!

「はじめに」より抜粋

●付属CD-ROMのご案内

本書の付属CD-ROMには、本書で掲載されているサンプルプログラムとコンパイラ(MinGW gcc)が収録されています。

Windows XP / Vista 用。

第1章 C言語のしくみ

1-1 C言語のしくみ

C言語のいいところ

C言語の目的

コンピュータのしくみ

C言語のプログラムを実行したときのコンピュータの動き

1-2 変数

型の扱い

整数

符号付き整数

それ以外の型

サイズの知り方(sizeof演算子)

1-3 printf()徹底攻略

はじめに

幅をそろえる(整数値)

表示をそろえる(文字列)

実数の表示

10進数以外の形式での出力

符号なし整数

%c、%dでわかるコンピュータのしくみ

では文字型変数というのは何なのか

練習問題

第2章 データ構造詳細

2-1 定数(const)

「定数」とは

#defineとの違い

constのポインタ変数

ポインタ変数に対するconst

関数引数でのconstポインタ変数

constの落とし穴

返値のconstによる保護

2-2 ポインタ

ポインタについて

コンピュータ内部でのポインタの扱い

アドレス

NULLポインタ

ポインタのポインタ

2-3 配列

配列について

メモリで見た配列

構造体の配列

多次元配列

2次元配列の例

2次元以上の多次元配列

大きな配列を使うときの注意点(スタック)

2-4 ポインタと配列の関係

ポインタと配列について

ポインタと配列の関係

アドレスによる配列のアクセス

関数に配列を渡す

ポインタと配列の使い分け

2次元配列とポインタ

2次元配列を関数に渡す

2-5 構造体

構造体について

構造体の宣言

構造体の初期化

メモリで見た構造体

ビットフィールド

境界を合わせる

typedef

共用体

2-6 enum

enumについて

enumはなぜマイナーな機能なのか

妥協としてのプログラミング

enumの理想とする機能

enumの現実

enumの日常

練習問題

第3章 演算子

3-1 演算子

演算子について

論理演算(1)

2進数

論理演算(2)

&演算子、|演算子

^演算子

~演算子

<<演算子、>>演算子

3-2 その他の演算子

その他の演算子について

三項演算子

三項演算子の具体的な機能と使い方

三項演算子を使う際の注意点

キャスト演算子

キャスト演算子の使い方

カンマ演算子

演算子の優先順位

練習問題

第4章 制御構造

4-1 制御構造

制御構造について

goto文

goto文の機能

goto文が嫌われる理由

do~while文

4-2 ブロック構造

ブロック構造と暗黙のブロック

練習問題

第5章 関数

5-1 関数

関数の復習

返値の無視

返値を返さない関数

型の省略

引数の型変換

main()関数の引数

関数のスコープ

5-2 関数のポインタ

ポインタの利点

関数のポインタの使用頻度

関数のポインタ

関数へのポインタを使うときの注意点(その1)

関数のポインタ変数の配列

関数へのポインタを使うときの注意点(その2)

5-3 メモリの動的な取得

メモリとOSの関係

変数宣言の限界

malloc()関数

malloc()関数の利点

malloc()関数の失敗

free()関数

realloc()関数

練習問題

第6章 プリプロセッサ、リンカ、ライブラリ

6-1 プリプロセッサ

プリプロセッサ

コンパイラがコンパイルとする順序

プリプロセッサの役割

#define

引数付きマクロの良い点

引数付きマクロの注意しなければならない点

引数付きマクロの応用

#undef

#ifdef、#ifndef、#else、#endif

#error

組み込みマクロ

複数行にわたる命令

プリプロセッサマクロを使うときの注意点

6-2 リンカ、ライブラリ

複数のファイルを使ったプログラムの開発

複数ファイルのコンパイル

コンパイラのしくみ

ライブラリ

ライブラリへの関数の追加

ライブラリ内の一覧

ライブラリの中の.oの削除

ライブラリを使う

ヘッダファイル

あらかじめ用意されているライブラリ

練習問題

練習問題解答および解答例

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

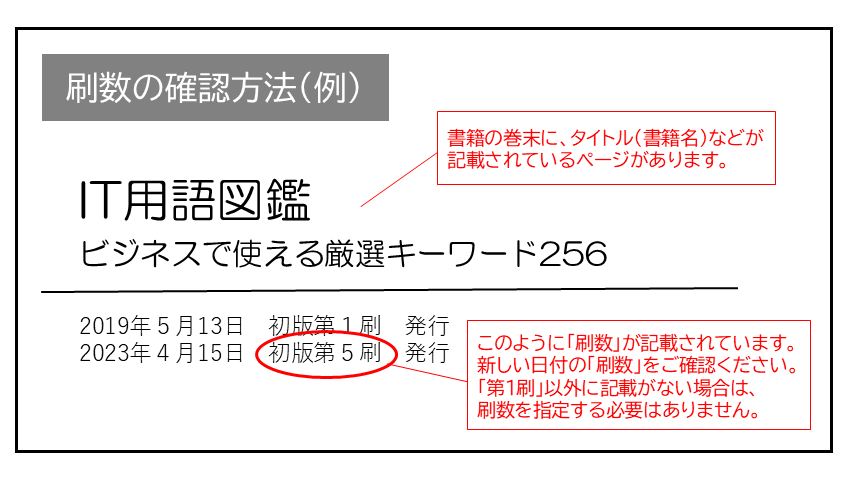

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:紙書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 104 2行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2010.05.12 |