日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第2版

平成23年度の試験改訂に合わせて内容を刷新 音声・理解対策用CD付き

外国人に日本語を教える日本語教師には必携の「日本語教育能力検定試験」対策本の決定版が、さらにパワーアップして登場です。平成23年度からの試験改定に合わせて、内容をさらにブラッシュアップ。当試験に多くの合格者を輩出してきたヒューマンアカデミーの講師陣が、幅広い試験分野を1冊で学習できるよう内容を厳選して、わかりやすく解説します。実力をチェックできる練習問題も付いています。

さらに、聴解試験用にCDが付いていたり、記述問題には模範解答のほか添削例を入れるなど、独学でも十分学べるようになっています。

ヒューマンアカデミーの大人気講座がこの1冊で学べる!

・- 最新の試験傾向を徹底検証

・- 試験によく出る項目を厳選して解説

・- 豊富な練習問題で実力養成

・- 難関「記述」対策には、添削例も掲載

日本語教育能力検定試験とは?

日本語を母語としない人々に日本語や日本文化を教える日本語教師の、日本語教育の実践につながる体系的な知識や、その知識を関連づけて多様な教育現場に対応する能力が基礎的な水準に達しているかを検定することを目的に実施しています。受験資格は特に設けられておらず、日本語教師を目指す人、現在ボランティア等で日本語を教えているが、知識・スキルを アップ させたい人など、年齢を問わず人気を集めています。

第1部 言語一般

第1章 言語の構造一般

1 言語記号の特徴

2 言語の類型

2.1 対照言語学と言語教育

2.2 言語類型論(タイポロジー)

3 世界の諸言語

3.1 言語の系統(語族・語派)

3.2 日本語の系統

4 日・朝・英・中 対照言語学

4.1 朝鮮語、英語、中国語との相違点

5 理論言語学

5.1 構造主義言語学

5.2 生成文法理論(変形文法)

5.3 認知言語学

5.4 プロトタイプ的なカテゴリー観/新しい意味の捉え方

5.5 プロトタイプ効果

5.6 意味の拡張と比喩

5.7 知識構造:スキーマ/フレーム/スクリプト

第2章 日本語の構造1 音韻・形態体系

1 音声・音韻体系

1.1 音韻論

2 形態体系

2.1 形態素と異形態

2.2 形態素の特徴

第3章 日本語の構造2 文法体系

1 文法とは

2 品詞

2.1 名詞

2.2 動詞

2.3 形容詞

2.4 副詞

2.5 数量詞

2.6 指示詞

2.7 接続詞

2.8 助詞

3 文・構文・文型

3.1 構文の基礎

3.2 述語の品詞から見た文の種類

3.3 文型

3.4 受身

3.5 使役

3.6 使役受身

3.7 可能

3.8 ヴォイス

4 アスペクト・テンス・ムード(モダリティ)

4.1 アスペクト

4.2 テンス

4.3 ムード(モダリティ)

5 構造による文の分類と複文の諸相

5.1 連体修飾節を含む文について

5.2 補足節を含む文について

5.3 引用節を含む文について

5.4 副詞節を含む文について

5.5 並列節を含む文について

5.6 従属節の構造的分類

6「 は」と「が」

6.1 「は」と「が」の基本的性格

6.2 「は」と「が」の使い分け

6.3 「?は?が?」の構文

6.4 「?は」と「?が」と主語

7 取り立て

8 敬語について

8.1 敬語の種類

8.2 話題の敬語と対話の敬語

8.3 敬語の誤用

第4章 日本語の構造3 語彙・意味・語用

1 語彙

1.1 語彙の分類

1.2 語彙の計量

1.3 語構成について

1.4 語彙の体系性

1.5 位相

2 意味

2.1 語と語の関係

2.2 多義語と意味の変化

2.3 慣用句

3 語用論的規範

3.1 意味論と語用論の違い

3.2 協調の原理と会話の公理

3.3 発話行為(言語行為)

第5章 日本語の構造4 文字と表記、日本語史

1 文字と表記

1.1 漢字の歴史

1.2 部首

1.3 音と訓

1.4 漢字表(漢字制限・漢字の使用範囲の目安)

1.5 仮名遣い

1.6 片仮名と外来語の表記

1.7 送り仮名

1.8 ローマ字

2 日本語史

3 日本語政策・日本語研究史

3.1 外国人による日本語研究

3.2 日本人による日本語研究

確認問題

確認問題 解答・解説・

練習問題1(語彙・意味、文字と表記、日本語学史 )

練習問題2(文法1)

練習問題3(文法2)

練習問題4(文法3)

練習問題 解答・解説

第2部 言語と教育

第1章 異文化間教育・コミュニケーション教育

1 異文化理解と心理

1.1 カルチャーショック

1.2 心理的異文化適応

2 異文化トレーニング

2.1 異文化トレーニングの背景と目的

2.2 異文化トレーニングの方法

3 学習者援助

4 言語教育と情報

4.1 メディア/情報技術活用能力(リテラシー)

第2章 言語教育法・実技

1 外国語教授法

1.1 近代以前の言語学習

1.2 文法訳読法(文法翻訳法)

1.3 ナチュラル・メソッド

1.4 直接法

1.5 アーミー・メソッド

1.6 オーディオリンガル・メソッド

1.7 コグニティブ・アプローチ(認知学習法)

1.8 ナチュラル・アプローチ

1.9 1980年代の新機軸の教授法

1.10 コミュニカティブ・アプローチ/コミュニカティブ言語教授法

2 コースの準備

2.1 コース・デザインとカリキュラム

2.2 シラバス・デザイン

3 授業計画

3.1 事前準備

3.2 授業の組み立て

3.3 教案

3.4 コースの流れ

4 指導法

4.1 初級指導法

4.2 中級からの指導法

5 指導に関わる知識と技術

5.1 教師の話し方(ティーチャートーク)

5.2 質問の仕方

5.3 板書の仕方

5.4 誤用訂正の仕方

5.5 教具・教材

6 評価法

6.1 評価の目的

6.2 評価の種類

6.3 評価の方法

6.4 テストの種類

6.5 良いテストの条件

6.6 テストの採点

6.7 テスト結果の検討

6.8 新しいテスト理論(項目応答理論)

7 日本語教師に求められるもの

確認問題

確認問題 解答・

第3部 言語と心理

第1章 言語理解の過程

1 言語処理

1.1 言語処理

2 記憶と知識

2.1 記憶

2.2 知識

第2章 言語習得・発達

1 母語習得

1.1 母語・第一言語・母国語・公用語

2 第二言語習得

2.1 第二言語と外国語

2.2 第二言語習得理論

2.3 中間言語

2.4 誤用

2.5 言語転移

3 第二言語習得に影響を与える要素

3.1 学習観

3.2 意識化

3.3 学習動機

3.4 ストラテジー(学習方略)

3.5 学習スタイル

4 バイリンガリズム

4.1 バイリンガリズムの概念

4.2 バイリンガル理論

4.3 バイリンガル教育のあり方

4.4 日本におけるバイリンガル教育

確認問題

確認問題 解答・

第4部 言語と社会

第1章 言語使用と社会

1 コミュニケーション学

1.1 コミュニケーションの概念

1.2 コミュニケーションの方法

2 言語・非言語行動

2.1 ノンバーバル・コミュニケーション

2.2 近接空間学

2.3 パラ言語学

3 社会文化能力

3.1 コミュニケーション能力

4 異文化コミュニケーションと社会

4.1 異文化コミュニケーション

5 各国の言語政策

5.1 アメリカ合衆国

5.2 カナダ

5.3 オーストラリア

5.4 ヨーロッパ

5.5 アジア

第2章 社会言語学

1 社会言語学

1.1 待遇表現

1.2 言語変種

1.3 言語接触と言語の多様性

確認問題

確認問題 解答・解説

第5部 社会・文化・地域

第1章 世界と日本

1 諸外国・地域と日本

1.1 戦後から80年代までの世界の動きと国内の動き

第2章 異文化接触

1 人口の移動

1.1 ニューカマーの出現

1.2 異文化適応・調整

第3章 日本語教育の歴史と現状

1 国内の日本語教育事情

1.1 今日の日本語教育の概況

1.2 国内の日本語学習者

1.3 外国人児童生徒の教育問題

2 言語政策

2.1 出入国管理

2.2 外国人住民の社会的状況

3 海外の日本語教育事情

3.1 学習者・機関・教師の概況

3.2 国別概況

4 日本語教育関連事業

4.1 日本語教育関連機関

4.2 日本語・日本語教育関連の試験

5 日本語教育史:戦前の外地における日本語教育

5.1 台湾

5.2 朝鮮半島

5.3 中国(清朝、関東州、満州国)

5.4 南洋群島

5.5 東南アジア諸国

確認問題

確認問題 解答・解説

第6部 音声・聴解

第1章 音声・聴解の学習法

1 音声・聴解の学習法

1.1 試験対策と本書の効果的な使い方

第2章 言語音を作る仕組み

1 音の作られ方

1.1 気流の起こし

1.2 発声

1.3 調音

2 調音

2.1 母音

2.2 子音

2.3 調音点

2.4 調音法

第3章 日本語の発音

1 日本語の音の単位

1.1 拍・モーラ

1.2 音節

1.3 フット

2 五十音図で覚える日本語の発音

2.1 有声音・無声音

2.2 日本語の母音

2.3 日本語の子音

2.4 音声記号

2.5 口腔断面図での子音の調音点・調音法の見分け方

2.6 その他の重要事項

第4章 アクセントとイントネーション

1 アクセント

1.1 日本語のアクセントの特徴

2 イントネーション

2.1 アクセントの型とイントネーション

2.2 文末イントネーション

3 プロミネンス

確認問題

確認問題 解答・解説

練習問題1

練習問題2

練習問題 解答・解説

第7部 記述問題

第1章 記述問題とは

1 記述問題ガイダンス

1.1 記述問題はなぜ変わるのか

1.2 求められている日本語教師像

第2章 文章力を磨く

1 7つの力で文章力を磨く

1.1 読み手を意識して書く力

1.2 分かりやすく書く力

1.3 簡潔に書く力

1.4 論理的に書く力

1.5 構成を整えて書く力

1.6 発想・視点を工夫して書く力

1.7 見た目を整えて書く力

2 解答のためのTips

2.1 普段から気をつけておくこと?情報収集

2.2 解答時にすべきこと

2.3 原稿用紙の使い方(横書きの場合)

2.4 採点者はここを見ている!

練習問題

練習問題 解答・解説

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

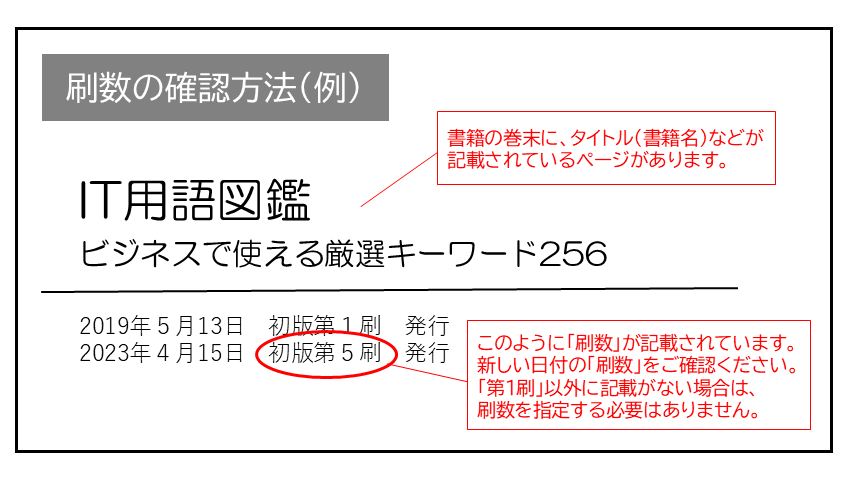

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:紙書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 032 下から6行目 |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.09.19 | ||||||

| 032 4行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2013.05.10 | ||||||

| 052 図1-2-3 音素と異音 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2014.09.03 | ||||||

| 071 1行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2013.07.30 | ||||||

| 073 「動詞述語文」の囲みの下の説明文1行目 |

|

3刷 | 未 | 1刷 | 2012.05.07 | ||||||

| 102 欄外※57の4~5行目 |

|

5刷 | 未 | 1刷 | 2013.01.24 | ||||||

| 112 「尊敬」の2行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2013.06.27 | ||||||

| 154 p.154 問題2 の問題分類 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2011.05.11 | ||||||

| 173 練習問題1 問題1 (10)解説 |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.10.11 | ||||||

| 240 「テストの妥当性」の下から2行目 |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.08.28 | ||||||

| 243 中央の「度数分布表」 |

|

3刷 | 未 | 1刷 | 2011.10.19 | ||||||

| 278 側注※12 |

|

5刷 | 未 | 1刷 | 2013.04.18 | ||||||

| 309 「5.2 カナダ」3行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2015.09.08 | ||||||

| 332~333 P332 下から3行目~P333 3行目 |

|

3刷 | 未 | 1刷 | 2011.10.24 | ||||||

| 341 図5-3-2の下2行目 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2011.05.24 | ||||||

| 347 コラム |

|

3刷 | 未 | 1刷 | 2012.05.07 | ||||||

| 355 下から10行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2013.10.10 | ||||||

| 355 上から6行目 |

|

5刷 | 未 | 1刷 | 2013.04.15 | ||||||

| 367 p367の「国際交流基金(JF)」の項目および p368の「コラム 日本語教師海外派遣プログラム」 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2011.05.09 | ||||||

| 417 枠内の例 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2014.09.03 | ||||||

| 439 問題4の2番 選択肢a |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.09.11 | ||||||

| 449 問題4 3番 問1 選択肢aおよびb |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.09.11 | ||||||

| 458 問題3 例の選択肢、3番の選択肢c |

|

3刷 | 未 | 1刷 | 2011.09.07 | ||||||

| 482 参考資料一番下 |

|

2刷 | 未 | 1刷 | 2011.07.11 | ||||||

| 519 索引「A」 |

|

4刷 | 未 | 1刷 | 2012.09.05 | ||||||

| 521 ヴィゴツキー の掲載ページ |

|

未 | 未 | 1刷 | 2013.09.10 |

.png)