「不適切な保育」の予防・発生時対応ガイドブック

浅井 拓久也 著

- 形式:

- 書籍

- 発売日:

- 2024年11月25日

- ISBN:

- 9784798188027

- 定価:

- 2,420円(本体2,200円+税10%)

- 仕様:

- B5変・144ページ

- カテゴリ:

- 介護・福祉

- キーワード:

- #社会,#保育・子育て,#人材・組織,#生活情報

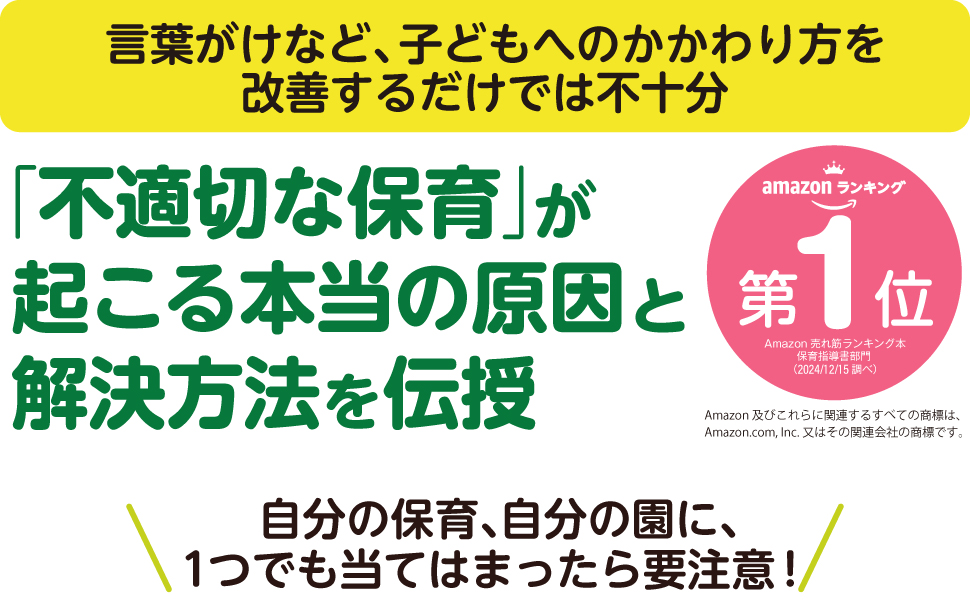

子どもへのかかわりを改善するだけでは、根本解決にはならない!

どんな言葉がけやどんな行動が「不適切な保育」にあたるのかを知り、それを保育に活かすことはとても大切なことです。

ただ、それだけでは「不適切な保育」が起こる真の原因に気づくことができず、根本的な対策にはなりません。

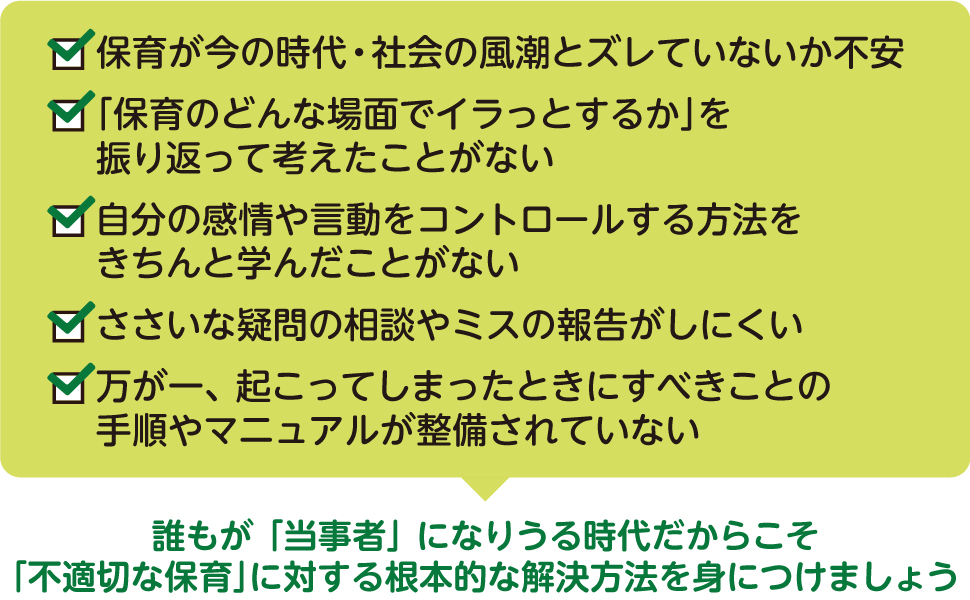

保育者自身が「どんな場面でイラっとするか」を自覚して言動をコントロールできるようになること、「自分の保育が今の時代・社会の風潮とズレていないか」を定期的に確認すること、そして組織全体で、そうした気づきを支える仕組みを作り、改善していく風土を構築することが「不適切な保育」の芽をつむのです。

本書では、全国各地の保育現場を知る著者だからこそわかる「不適切な保育」が起こる本当の原因と解決方法を、保育者個人と組織全体で取り組む対策の両面から余すことなく伝授します。

また、園内研修ですぐに使えるワークや、実際に「不適切な保育」が起こってしまったときの記録・報告書の書き方や保護者対応についても解説します。

残念ながら「不適切な保育」についての報道を毎月のように耳にします。

誰もが「当事者」になり得る現代だからこそ、本書を活用して、子どもと職員の人生を守り抜きましょう。

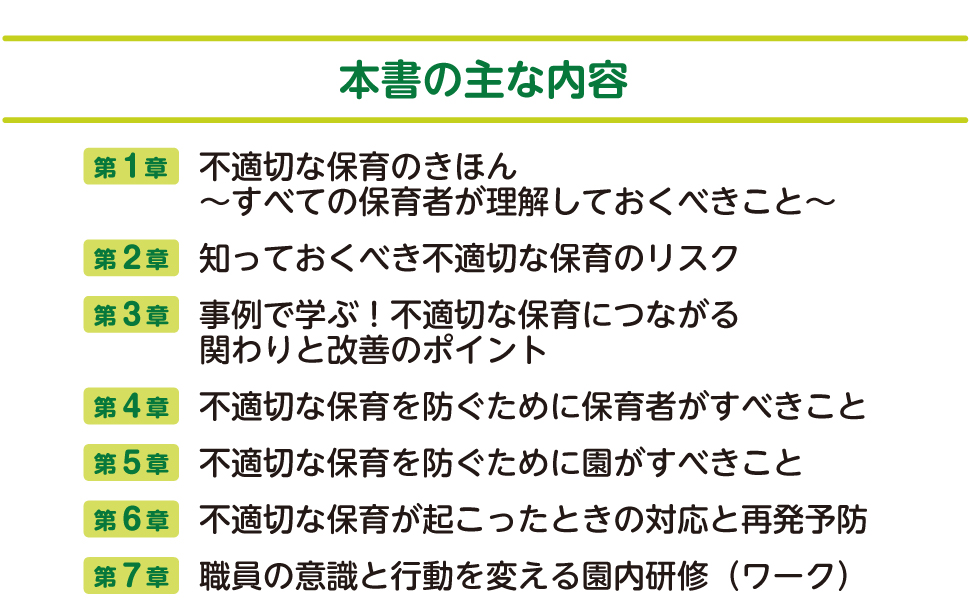

【本書の主な内容】

第1章 不適切な保育のきほん~すべての保育者が理解しておくべきこと~

第2章 知っておくべき不適切な保育のリスク

第3章 事例で学ぶ!不適切な保育につながる関わりと改善のポイント

第4章 不適切な保育を防ぐために保育者がすべきこと

第5章 不適切な保育を防ぐために園がすべきこと

第6章 不適切な保育が起こったときの対応と再発予防

第7章 職員の意識と行動を変える園内研修(ワーク)

【この本はこんな方におすすめ】

・保育所、幼稚園、認定こども園の主任・園長・施設長

・「不適切な保育」と「適切な保育」の区別に自信がない方

・保育歴が長く自分の保育を見直したい方/見直してほしい保育士が近くにいる方

・不適切な保育に対する職員の意識を変えたいと考えている方

・職員研修の題材を探している方

【著者紹介】

浅井 拓久也 (鎌倉女子大学准教授)

専門は保育学。保育所や幼稚園の顧問・アドバイザーも務める。著書は『マンガでわかる!保育所保育指針 2017年告示対応版』(中央法規出版)、『保育の現場ですぐに使える!伝わる文章&話し方のきほん』(日本文芸社)、『活動の見える化で保育力アップ!ドキュメンテーションの作り方&活用術』(明治図書出版)、『安心して仕事を任せられる!新人保育者の育て方』、『保育・教育施設の重大事故予防 完全ガイドブック』(翔泳社)など多数。

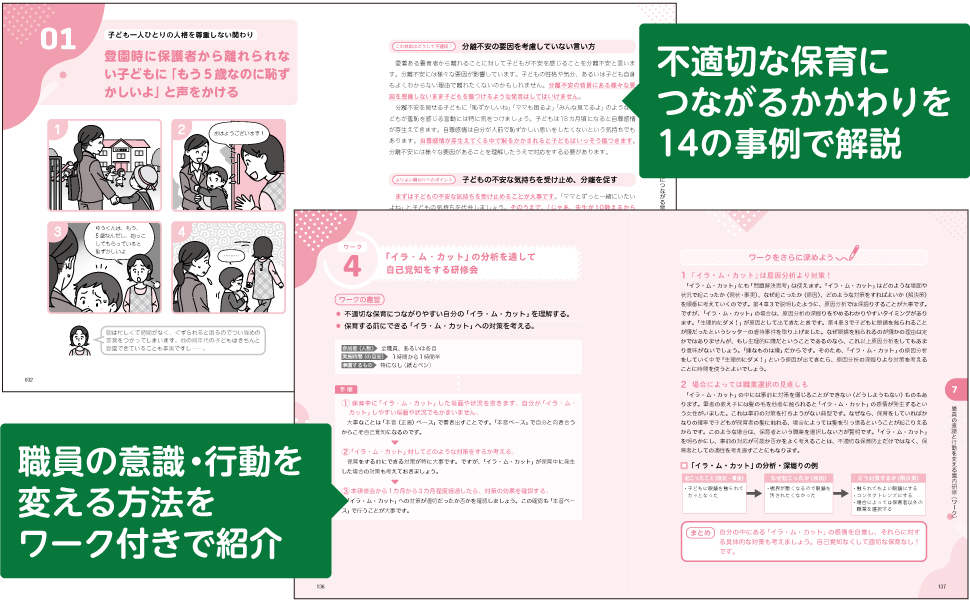

4コマ漫画で現場でよく出合いがちな14の事例を紹介。現代にあった保育がどのようなものか理解できます。また、不適切な保育をなくすための根本的な解決方法を、保育者個人と組織全体で取り組む対策の両面から余すことなく伝授します。

【第1章】

不適切な保育のきほん~すべての保育者が理解しておくべきこと~

01 「不適切な保育」の定義を知っておこう

02 不適切な保育は最近増えている?

03 適切な保育と不適切な保育を分ける3 つの分岐点

04 子どもの人権を尊重した保育に必要なことは?

05 現代の保育者に求められることとは?

[コラム] 場面や状況を考慮して保育の適否を考える

【第2章】

知っておくべき不適切な保育のリスク

01 保育者の言動は子どもに大きな影響を与える

02 乳幼児期で最も大切な愛着形成に影響を与える

03 不適切な保育が報道されると園で起こること

04 不適切な保育は何が、どのように報道されるか?

[コラム] 保育者(養育者)の関わり方によって愛着のタイプが変化する

【第3章】

事例で学ぶ!不適切な保育につながる関わりと改善のポイント

<子ども一人ひとりの人格を尊重しない関わり>

01 登園時に保護者から離れられない子どもに「もう5歳なのに恥ずかしいよ」と声をかける

02 いつも他児を叩く子どもに対して、「何度注意したらわかるの!」と執拗に叱責する

03 食事の時間に、嫌いなものを食べるまで、好きなものを食べさせない

<物事を強要するような関わり・声がけ>

04 なかなか片づけをしない子どもに対して「終わるまで抱っこしないよ!」と言う

05 寝つきが悪い子どもに対して「仕事が忙しいから早く寝て」と言う

06 子どもが黒い太陽の絵を描いたので「赤で描かなきゃダメでしょ」と指導する

<罰を与える・乱暴な関わり>

07 整列時にきちんと並ばない子どもの腕をつかんで引っ張る

08 言うことを聞かない子どもに対し罰として廊下に立たせる

<一人ひとりの家庭環境を考慮しない関わり>

09 いつもお迎えが遅い親の子どもに「お母さん、いつも遅いよね」と言う

10 体が汚れている子どもに「昨日も同じ服だったよね?」「着替えさせてくれないの?」と聞く

<差別的な関わり>

11 排泄に失敗した子どもに「おもらししたの?」と他児の前で言う

12 子どもに話しかけられた際、「いま忙しいから後にして!」と言う

13 子どもが作った作品に子どもの意見を聞かないで勝手に手を加える

14 午睡のときにいつもお気に入りの子どものそばにいる

[コラム] 不適切な保育は重大事故にもつながる

[コラム] 「原因自分思考」をもつ

【第4章】

不適切な保育を防ぐために

保育者がすべきこと

<社会のことを知る>

01 社会・時代の風潮に適した保育をする

02 法令や研修から社会・時代の風潮を学習しよう

<自分自身のことを知る>

03 「イラ・ム・カット」の対策を万全に!

04 自己覚知のカンドコロ ①他の見方はできないか?

05 自己覚知のカンドコロ ②自分は何を「当然だ」と思っているか?

06 自己覚知のカンドコロ ③認知バイアスに陥っていないか?

<子どものことを知る>

07 子どもの発達に関する知識が保育者にゆとりをもたらす

08 何でもイヤイヤ!ヤダヤダ!適切な対応とは?

09 「死ね!」「ババア!」と子どもが言ったら、どうする?

10 子どもの問題行動の原因をきちんと見極める

<保護者から信頼される/保護者の価値観を知る>

11 「理解して、理解される」ことを常に意識する

12 保護者から信頼される話し方のカンドコロ

13 保護者から信頼される話の聞き方のカンドコロ

14 保護者から信頼される文章の書き方のカンドコロ

[コラム] 「当然」がもたらす悲劇?喜劇?

[コラム] 楽しい!が何より大事

[コラム] 瓶にはどのような模様が写っている?

[コラム] 今一度!子どもの発達に関する知識の大切さ

[コラム] アイスクリームを落とした2 人の女児の結末

【第5章】

不適切な保育を防ぐために

園がすべきこと

01 不適切な保育はどの園、どの保育者にも起こりえる

02 学習し対話し、外部の視点に触れる機会を大事にする

03 保育者の業務負担を軽減する仕組みを取り入れる

04 雑相型リーダーシップで園の雰囲気や人間関係をよくする

05 根拠を探ったり数字を使ったりして、客観的に考える癖をつける

[コラム] あんこう鍋がもたらすよい人間関係

[コラム] 子どもは仮説と検証の天才!

[コラム] 人間は「足し算」したがる生き物!

【第6章】

不適切な保育が起こったときの対応と再発予防

01 不適切な保育を発見した際は、通告する義務がある

02 不適切な保育に関する報告書・記録作成のポイント

03 不適切な保育が起こったことを保護者に報告する際のポイント

04 不適切な保育だと指摘・告発された際の対応とは

05 不適切な保育再発防止のために「問題解決思考」を身につける!

06 原因を深掘りすることで、根本的な解決策につながる

[コラム] 「みかんの取り合い」の教訓

【第7章】

職員の意識と行動を変える園内研修(ワーク)

01 思考力と実践力を高める事例検討会

02 様々な認知バイアスを理解し、対策を考える研修会

03 自分の保育観や子ども観を知り、見直す研修会

04 「イラ・ム・カット」の分析を通して自己覚知をする研修会

05 「子どもは素敵!いいところ大発見」研修会

06 不適切な保育防止マニュアルを全職員で作成する

巻末付録:原典を確認しておきたいガイドライン・資料(通知)

会員特典はこちら

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。