カメラマンのためのカラーマネージメント術

谷口 泉 著

- 形式:

- 電子書籍

- 発売日:

- 2012年10月01日

- ISBN:

- 9784798126890

- 価格:

- 2,640円(本体2,400円+税10%)

- カテゴリ:

- カメラ

- キーワード:

- #芸術その他,#趣味,#グラフィックソフト・ツール,#デザイン

デジタル暗室作りからプリントまで プロが教えるデジタル写真の色管理術

「いい写真を撮ってきたはずなのに、モニタで見ると色が変になる」「モニタでは上手く表現できているのに、プリントするとおかしくなる」。こういった悩みを抱えているカメラマンの方はいませんか? 本書は、そうした方に向けてデジタル環境におけるカラーマネージメントの手法を解説する書籍です。

撮影する段階から色表現を正しく行っていくための具体的な解説から始まり、デジタル暗室作り、モニタ上でのチェック、そして最終的にプリントするまで、一貫した色管理術を解説します。広告や制作の現場で活躍するカメラマン、そしてデジカメ写真の色味にこだわりを持つカメラマン、必携の1冊です。

この本で学べることはたくさんあります

・- カメラマンから見たカラーマネージメントの考え方

・- デジタル暗室の作り方

・- デジタル写真の色管理

・- モニター上の色管理

・- ソフトウェアを使った色管理

・- プリンターの色管理など

こんな人に読んでもらいたいです

・- 広告や制作の現場で活躍するカメラマン

・- フォトコンテストに写真を出したい写真愛好家

・- デジタル写真の色ミニこだわりを持つカメラマン

Part1 今すぐカラーマネージメントを始めよう

Chapter1 こんな経験ありませんか?

2 撮影だって一生懸命、現場で作品を追い込むカメラマン

3 モニターで写真を見ながら、イメージどおりに仕上げる

4 写真はプリントして、初めて作品となる

5 入力から出力まで、メッセージを伝える作品

Chapter2 カラーマネージメントって何だろう

1 機材間の色を管理する総称がカラーマネージメント2 それぞれの機器にキャリブレーションが存在する

Chapter3 カメラマンのためのカラーマネージメント

1 なぜ、カラーマネージメントは失敗しやすいのか2 なぜ、カラーマネージメントは難しいのか

3 カメラを基準にカラーマネージメントする

IZUMIのほっとフォトコラム(1)

Chapter4 キャリブレーションツールの役割

1 人の目とキャリブレーションツール2 おすすめのキャリブレーションツール

Part2 デジタル暗室編

Chapter1 自分の部屋をデジタル暗室にする

2 デジタル暗室の役割は2つ

3 デジタル暗室をつくる条件

Chapter2 デジタル暗室に相応しい光をコントロール

1 色温度の検証、デジタル暗室で使う蛍光ランプ2 ミックス光にしない、デジタル暗室をつくる場所

3 昔も今もやっぱり暗室は暗い!?

IZUMIのほっとフォトコラム(2)

Chapter3 公開 谷口泉のデジタル暗室

Part3 デジタルカメラ編

Chapter1 撮影で行うカラーマネージメント

2 正しい色彩で写真を撮影したい

3 自分の露出=適正露出を探す

4 ”見える露出”ヒストグラムを使う

5 カラーマネージメントから、記憶フォーマットを選ぶ

IZUMIのほっとフォトコラム(3)

Chapter2 作品づくりの分かれ道、色空間

1 写真に付属する入力プロファイルの役目2 色空間、sRGB と Adobe RGB

3 色空間で変わる、表現できる色彩の広さ

Chapter3 sRGB と Adobe RGB どちらを選ぶ?

1 カメラマン的に考える、Adobe RGB の色彩2 自分の環境に合った色空間を選ぶこと

Part4 モニターキャリブレーション編

Chapter1 モニターの選び方

2 sRGB と Adobe RGB、表現色域で選ぶ

3 解像度やその他のスペックで選ぶ

IZUMIのほっとフォトコラム(4)

Chapter2 モニターキャリブレーションを始めよう

1 モニターキャリブレーションの流れを知る2 モニターを制御する出力プロファイルの役目

Chapter3 輝度とコントラスト

1 モニターの輝度は 120 カンデラ2 モニターのコントラスト調節はグレースケールで確認

Chapter4 ガンマ値

1 モニターガンマで写真の明るさが変化する2 モニターはデジタルカメラのガンマ値に合わせる

Chapter5 白色点

1 白色点でモニターの色彩が決まる2 カメラマンなら、デジタルカメラに白色点を合わせる

Chapter6 モニターキャリブレーションフロー

1 モニターの設定2 ターゲット値の設定

3 ゲインの調節

4 輝度調節

5 キャリブレーション

6 曲線と色彩計

Part5 プリンターキャリブレーション編

Chapter1 インクジェットプリンターの選び方

2 自宅プリントとお店プリント

3 顔料系、染料系インクで選ぶ

4 用途によってインクをセレクトする

Chapter2 プリンターキャリブレーションを始めよう

1 プリンターキャリブレーションの流れを知る2 プリンターを制御する出力プロファイルの役目

3 インクジェットプリンターは紙の選択が大事

4 時間経過で変わるインクジェット紙

Chapter3 プリンターキャリブレーションフロー

1 印刷品質のチェック2 メディア設定チェック

3 ターゲットの印刷

4 ターゲットの測定

5 詳細設定、絶対グレーを外す

6 プリントプロファイルで印刷

Part6 ソフトウェア編

Chapter1 OS編

2 ウェブ世界のカラーマネージメント

3 モニターで写真を見ながら、イメージどおりに仕上げる

Chapter2 フォトレタッチソフトのカラー設定編

1 Adobe Photoshop CS5 によるカラー設定2 プロファイルの変換

3 ソフトウェア上の色校正

Chapter3 フォトレタッチソフトによる印刷

1 Adobe Photoshop CS5 によるプリント設定2 Adobe Lightroom 3 によるプリント設定

Appendix カラーマネージメントを利用した作品の製作現場

作品の撮影から、編集、仕上げまでを紹介

Stage2 撮影・色彩(SpyderCUBE)

Stage3 フォトレタッチ(1)色彩補正

Stage4 フォトレタッチ(2)ハイライト、シャドウ補正

Stage5 フォトレタッチ(3)トーンカーブ

Stage6 プリント(1)追い込み作業

Stage7 プリント(2)写真の鑑賞方法

付属データはこちら

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

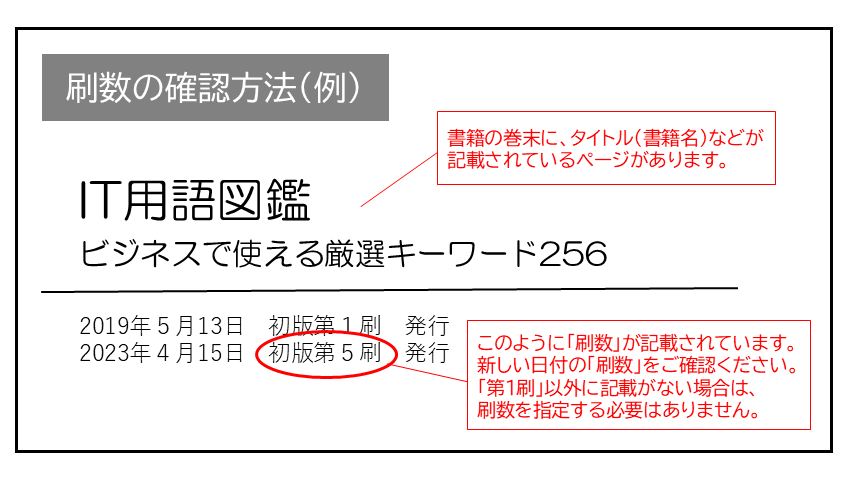

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:電子書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 発生刷 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 登録日 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 056 「Adobe RGB」の表内の文字修正 |

|

1刷 | 未 | 未 | 2011.03.28 | ||||

| 060 本文:右段 上から7行目 |

|

1刷 | 未 | 未 | 2011.03.28 | ||||

| 060 本文:右段、上から14行目 |

|

1刷 | 未 | 未 | 2011.03.28 | ||||

| 38 昼光色(グリーン色)の写真(上右)と、昼白色(プルー色)の写真(下左)が、入れ替わって入っています。 |

|

1刷 | 未 | 未 | 2011.02.21 |

river125 さん

2013-01-30

何度かチャレンジしたものの、いまいち納得できてないカラーマネージメント術。本書を読んだあとも、その感覚は変わらない。カラーマネージメントの難解さ以前の問題として、この人のルーズな文章が自分には合わなかった。

.png)